2010年12月11日

酔っ払い・・・・・

今日は、久々に幼馴染と酒を酌み交わしました。

楽しい酒で少し酔っております・・・

酔いはせぬとは生酔いの古句なり (江戸川柳)

酒席の景、「エエ、もう、じゅうぶんいただきました。ダイブ酔いました」てなうちは、

まったくもって分別ある素面(しらふ)。

「なんの、マダマダ酔ってやしねえ、うっちゃとけ、だいじょうぶだ」というころあいが、

すっかり出来あがったサイン。

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

楽しい酒で少し酔っております・・・

酔いはせぬとは生酔いの古句なり (江戸川柳)

酒席の景、「エエ、もう、じゅうぶんいただきました。ダイブ酔いました」てなうちは、

まったくもって分別ある素面(しらふ)。

「なんの、マダマダ酔ってやしねえ、うっちゃとけ、だいじょうぶだ」というころあいが、

すっかり出来あがったサイン。

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

タグ :杉浦日向子

2010年12月11日

糠漬け・・・(江戸の夫婦②)

おはようございます。

昨日の、「おから」の続編です。新婚当初は、今も昔も夫婦仲睦まじいものですが・・・

それから、数年・・・

糠味噌へ手を入れる程所帯染み (江戸川柳)

そんな蜜月もつかのま。日々怠らず糠床を掻き回す度に、新妻はいつしか糟糠の妻、

山の神へと昇格する。たまにはダメ亭主を言いこめることもある。

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

2010年12月10日

おから・・・(江戸の夫婦①)

卯の花をちらさぬように嫁は喰い (江戸川柳)

豆腐のついでに卯の花(おからの別称)も買い、おかずの一品とはやりくり上手。

豆腐のしぼりかす・おからは、安いが滋養豊富。切らず使えるので「きらず」とも

(雪花菜という麗しい当て字もある)。差し向かいの朝飯、はらはらこぼれやすい卯の花も、

初々しい妻はおちょぼ口へしとやかに運ぶ。

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

タグ :杉浦日向子

2010年12月09日

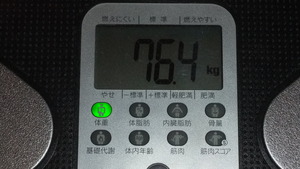

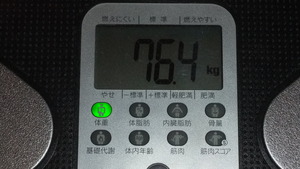

短期集中ダイエット報告・・・

江戸ブログしているのに申し訳ありませんが、

どうも、私は、ブログアップしないとちゃんとダイエットできないようであります。

という事で、今日もご報告・・・

今日の日報

朝食・・・・ぬか&低脂肪乳・バナナ1本・おにぎり1個

腹痩せプログラム3分

昼食・・・ぬか豆乳・お弁当(ご飯1膳分・ソースカツ2個・ウインナー3本・キャベツ千切り

ほうれん草胡麻和え・玉子焼き)

おやつ・・・たいやき1個

腹痩せプログラム3分

夕食・・・・ぬか入りうどん・冷奴・海藻サラダ

今日のトレーニング

エアウォーカー30分

トライセプスキックバック7.5kg15回・各3セット

コンセントレーションカール 7.5kg15回・各3セット

スクワット50回2セット

クランチ30回2セット

こう寒いと、朝体重をキープするのは、かなり難しいですね(朝体重・・・76.3kg)

どうも、私は、ブログアップしないとちゃんとダイエットできないようであります。

という事で、今日もご報告・・・

今日の日報

朝食・・・・ぬか&低脂肪乳・バナナ1本・おにぎり1個

腹痩せプログラム3分

昼食・・・ぬか豆乳・お弁当(ご飯1膳分・ソースカツ2個・ウインナー3本・キャベツ千切り

ほうれん草胡麻和え・玉子焼き)

おやつ・・・たいやき1個

腹痩せプログラム3分

夕食・・・・ぬか入りうどん・冷奴・海藻サラダ

今日のトレーニング

エアウォーカー30分

トライセプスキックバック7.5kg15回・各3セット

コンセントレーションカール 7.5kg15回・各3セット

スクワット50回2セット

クランチ30回2セット

こう寒いと、朝体重をキープするのは、かなり難しいですね(朝体重・・・76.3kg)

2010年12月09日

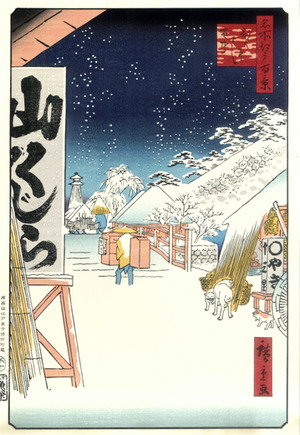

江戸の屋台・・・①

江戸の町には、あらゆる種類の行商人が路上を行き来しています。

幕末に来日した外国人は「一歩も外に出ることなく、いっさいの買い物を足すことができる」と、

江戸の町の便利さ言っています。これら行商のうち、飲食物に関しては、終夜、行われていました。

江戸も後期になると、重商主義の政策が庶民生活を豊かにしたので、それまで貴重品であった灯油が

気軽に買えるようになってきます。結果、江戸市民は、幕末になるほど宵っぱりになりました。

夜遅くまで起きているから腹が減る、というわけで飲食物の屋台が増えだしました。

今でも、夜中に仕事をしていると、チャルメラが聞こえてくることがあります。

屋台の食べ物は、なにかしら郷愁があって、さほど空腹でなくとも食べたいような誘惑にかられます。

江戸の夜は、自動車の往来がないから落語の『うどんや』みたいに、じいさんが、しわがれ声で、

「うんどん、そばきりィ」とつぶやいても、けっこう効果があったようです。

(杉浦日向子さん、一日江戸人より)

2010年12月08日

短期ダイエット報告・・・

先週の報告から一週間ほぼ同じくらいのメニューで過ごしてきましたが、

いくらか、結果が出ました。(-900g)

まあ、最初の1㌔は、老廃物や余計な水分ですので・・・喜べませんね・・・

あと1週間で、75㌔台にできるかは微妙ですが、少なくともリバウンド防止にはなるかと・・・

もう少し、がんばってみま~す。

今日の日報

朝食・・・ぬか&低脂肪乳・カロリーメイト(チーズ味)20g(はい、おこと汁は食べてません・・・イメージです。)

昼食・・・ぬか豆乳・お弁当(ご飯1膳分・唐揚げ2個・コールスロー・玉子焼き・キンピラ)

腹痩せプログラム3分

夕食・・・ぬか&低脂肪乳・グラタン・食パン1枚・トマト2個

エアウォーカー45分

懸垂5回・逆手懸垂5回・クランチ20回2セット・ツイストクランチ20回2セット

2010年12月08日

御事汁・・・

12月8日は、御事納め(おことおさめ)。この日は、農作業の終了の日であると同時に、

正月歳事の始まりでもありました。江戸の町家では、笊を竹竿にくくりつけて屋敷へ立て

「招福・魔除け」のマジナイとしました。(御事始めは、2月8日)

12月8日と2月8日には、

味噌に芋、大根、牛蒡、豆腐、蒟蒻、小豆などを入れた「御事汁」を食べたといいます。

また、関西地方では針供養の日でもあり、(関東では、2月8日)この日は、針仕事を休み、

豆腐や蒟蒻などにまがった針を刺し、日頃の感謝と針仕事の上達を祈ります。

今では、針仕事をしない女性の方が、多いので針供養をするのは、あくまでも形式上ですが、

江戸の頃は、着物と言えば、反物を買ってきて手作業で縫製しておりましたので、

針供養は、重要な行事でした。

Posted by かず at

06:50

│Comments(10)

2010年12月07日

江戸の武士とは・・・③・旗本

まずは、大名から・・・なんて言っておきながら、気がつけば二週間も過ぎておりました・・・

(これは、昔の飲み会で武士の話を熱弁したあげく、すっかりういてしまった苦い経験によるものです

どうぞお許しを・・・)

旗本は、将軍の直臣でおおむね知行百石以上のことを言う(将軍に拝謁できた)

俗に旗本八万旗と言うが、これは大げさな表現で、実際には旗本が五千人、

御家人が一万四千人ほどだった。(八万旗とは、家来や使用人も含めてだと思います)

旗本は、徳川家臣団の中核だったから、「直参旗本」と称し、非常に高いプライドを持っていた。

彼らに対しては、大名でさえ遠慮することもあった。

ただし、旗本すべてがそうではなく、旗本のうちでも、家格の高い者がそうした意識を

持っていたのである。

旗本の家格のうちで最も自負を持ち、優遇されたのは、「両番家筋」の者で、「大番家筋」の者がそれに次いだ

両番とは、将軍の身辺を警護する軍事組織である書院番と小姓組番の二つの「番」を指す。

代々、これら番に配属される家を「両番家筋」と称したのである。

大番は、徳川家の軍事組織の中核で、両番に次ぐ「番」だった。

「大番家筋」の旗本は、おおむね知行三百石以上で、騎馬の格である。両番と大番の差は、

将軍との距離の差による。

次いで、「新番」、徒士格の旗本である小十人組があり、これらを総称して「五番方」と言った。

その他に、役職に就かず、番にさえ配属されない「小普請」の旗本がいた。

旗本(有名人)

長谷川平蔵宣以(鬼平犯科帳)*実在

家格(家柄)・・・両番家筋

役職・・・書院番士→徒頭→先手弓組組頭(弓二番手)→火付盗賊改

禄高(知行地)・・・四百石(家禄)→千五百石(役高)

官位・・・布衣(六位相当)

殿中席次・・・躑躅の間

特権・・・両番家筋(書院番、小姓組番)は出世はしやすい。

補足・・・火付盗賊改は、先手の組頭から選ばれたが、出費が多く、出世しにくく

はずれ役だった。

ちなみに鬼平の息子うっかり者の辰蔵は、父よりはるかに世渡り上手で、

従五位下山城守に爵任している。

遠山金四郎景元(御存知、遠山の金さん)*実在

家格(家柄)・・・大番家筋?(父(養子)の実家が両番家筋だったのでそれなりに優遇された)

役職・・・小納戸・小納戸頭取→小普請奉行→作事奉行→勘定奉行→北町奉行→大目付→南町奉行

禄高(知行地)・・・五百石(家禄)→三千石(役高)

官位(極官)・・・従五位下左衛門少尉(じゅごいのげさえもんのじょう)

殿中席次・・・桔梗の間

特権・・・大番家筋は、両番家筋(書院番、小姓組番)に次ぐ家格でしたが、出世はしにくい。

補足・・・金さんは、小納戸『将軍や、大御所の雑務をする職』という比較的出世しやすい役で、

出世の道をきりひらいたようです。)

前回の「大名」編にのせた大岡越前の家も「両番家筋」です。

2010年12月06日

海老蔵・かまわぬ?・・・

酔い醒めのぞっとする時世に帰り (江戸川柳)

酒はそこそこ好きなほうだが、いまだかつて前後不覚の経験はない。

したたか酔いつぶれて目覚めると、あの世から急転直下、生還したかのような、

あるいは、殻が割れ、はじめて外気に触れた、羽毛の濡れたままのヒヨコになった気持ちがするらしい。

酔生無死・・・新たなるあしたと、永遠の闇は紙一重。いつでも、酔い覚めに、かならず蘇ることが

出来るとは、かぎらない。深酔いは、無謀な漂流・・・

(by杉浦日向子さん・・・大江戸美味草紙より)

タグ :杉浦日向子

2010年12月06日

焼き芋・・・

焼き芋を温石(おんじゃく)にする下女が癪(しゃく) (江戸川柳)

温石はカイロのことで、癪とは婦人の神経性挿し込みで、

あたためるのが良いとされているが、この下女の場合は、

理不尽なムシャクシャしたウップンも、焼き芋一本頬張れば、

一時とりあえず癒される、ということだろう。

(by杉浦日向子さん・・・大江戸美味草紙より)

タグ :杉浦日向子

2010年12月05日

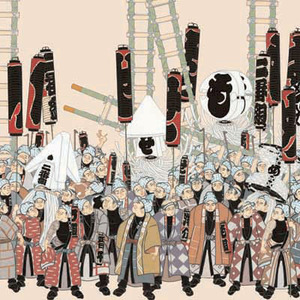

火消しの頭とか・・・

おはようございます。

今日は、朝から町内の防災訓練です・・・

防災訓練といえば、消火作業・・・

消火といえば、江戸では町火消し・・・って結構無理矢理ですが、

江戸時代、江戸のモテ男といえば「江戸の三男」(女性にだけではなく男にも惚れられる男の中の男)

ですが、その中の一人が、火消しの頭です。

火消しの頭は、町内の顔役で、

どんな揉め事も、頭が顔を出しただけで丸く収まるくらいの貫禄でした。

命知らずの血気の若者を数百人従えて、火事となれば鬼神の働きをする

信頼の厚さはトビキリだったのでは・・・

頭の魅力は侠気(おとこぎ)でしょうかね、

「不器用ですから・・・」と言う健さんの風情と相通ずるところがありました。

幕末の町火消しの総元締め、「新門辰五郎」などが有名ですね。

今日は、朝から町内の防災訓練です・・・

防災訓練といえば、消火作業・・・

消火といえば、江戸では町火消し・・・って結構無理矢理ですが、

江戸時代、江戸のモテ男といえば「江戸の三男」(女性にだけではなく男にも惚れられる男の中の男)

ですが、その中の一人が、火消しの頭です。

火消しの頭は、町内の顔役で、

どんな揉め事も、頭が顔を出しただけで丸く収まるくらいの貫禄でした。

命知らずの血気の若者を数百人従えて、火事となれば鬼神の働きをする

信頼の厚さはトビキリだったのでは・・・

頭の魅力は侠気(おとこぎ)でしょうかね、

「不器用ですから・・・」と言う健さんの風情と相通ずるところがありました。

幕末の町火消しの総元締め、「新門辰五郎」などが有名ですね。

Posted by かず at

07:46

│Comments(9)

2010年12月04日

武士の家計簿・・・公開

とても楽しみにしていた映画が、ついに公開されました。

江戸時代、武士の出世は、家柄が全てでしたが、

家柄があまり良くなくとも出世できた唯一の役職が、勘定方(経理や会計係)と呼ばれる

金銭を管理する仕事でした。幕府では末端の勘定から勘定奉行まで上り詰めた

荻原 重秀や川路 聖謨などが有名ですね。

(余談:韮山代官江川英龍も一地方代官から勘定吟味役(勘定奉行の次官)に出世しています)

この映画は、加賀前田家が舞台ですが、大名家にしても、それは同じ事だったのではと・・・

(貧窮を極めていた江戸後期の大名家でも会計係は、非常に重要な役職だったと思います)

資料の少ない大名家の御算用者(勘定職)の生活・出世・家族・・・とても興味深いです。

注意:勘定奉行は、財政・民政を主に扱う勝手方勘定奉行と

訴訟関連を扱う公事方勘定奉行とにわかれていました。

Posted by かず at

17:32

│Comments(8)

2010年12月04日

江戸の食・・・②

江戸・季節の食材

魚

春 伊勢エビ・芝エビ・イワシ・タイ・ヒラメ

夏 アマダイ・メバル・ウナギ・コチ・スズキ・トビウオ

秋 サバ・カニ・ボラ・アジ・マス・サケ・

冬 アワビ・サヨリ・キス・サワラ・ブリ・タラ

野菜

春 ショウガ・ミツバセリ・アブラナ・ツクシ

夏 スイカ・ゴボウ・シソ・シロウリ・マクワウリ

秋 サツマイモ・ウド・トウガン・ナス

冬 カブラ・クワイ

江戸庶民・おかず番付

大関 めざしいわし、八杯豆腐(水6酒1醤油1で煮る)

関脇 むきみ切ぼし、こぶあぶらげ(煮物)

小結、芝えびからいり(醤油で味付け) 、きんぴらごぼう

前頭一、鮪から汁(鮪だけの味噌汁) 、にまめ

前頭二、こはだだいこん 、焼豆腐吸したじ(すまし汁)

前頭三、たたみいわし、 ひじき白あえ

前頭四、いわししおやき、 切り干し煮付け

前頭五、まぐろすきみ、 芋がら油げ(煮付け)

前頭六、しおかつお(鰹の塩漬け)、 油げつけ焼(醤油付け焼き)

前頭七、にしんしおびき(鰊の塩漬け)、 小松菜ひたしもの

行司(上段)・ 沢庵漬 ぬかみそ漬 大坂漬 なすび漬

行司(下段) ・梅ぼし 寺納豆 らっきょう漬 からし漬 ほそね漬 奈良漬 かくや漬

世話役 ・でんふ ひしほ ざせん豆 みそづけ 日光唐辛子

勧進元 ・差添 ・味噌 塩 醤油

2010年12月03日

結婚とか・・・

先日、私の同級生が、結婚しました。(K君おめでとうございます。)

39歳で、初婚といいますと、今では、普通の事になりましたが、

昔からするとちょっと遅いですかね・・・まあ、最近結婚自体をする人が少なく

なっておりますので、なにはともあれ「よかった、よかった」・・・ということで、

江戸の結婚事情・・・庶民編であります。

_________________________________

「親は貧乏しても、娘はよいものを着て遊び回っている。嫁に行けば行ったで、亭主の稼ぎが少ないと

文句タラタラ。買い物頼むわよなんて、亭主をこき使うことばかり達者で、なにかというと、

自分が浮気しないことを恩に着せて、いばり返っている。ああ、なんて世の中だ」

・・・と、ため息をつくおっさんがいます。どこも同じだなあと共感する方もあると思いますが、じつは

これ、二百年前の江戸人の嘆きなんです。

江戸のカカァのオハコのタンカに、

「物見遊山もろくにさせず、着物も十分に着せちゃくれない。

女一人が養えぬくせに、それでも亭主かッ!!」

てぇのがあります。

いやはや、カカァ天下もはなはだしいようですが、江戸という地は概して人の気が強く、

「斬れるもんならバッサリやりやがれ」

と、侍にケツをまくる亭主には、これくらいの女房でなけりゃ、釣り合わなかったわけです。

頬をおさえて実家へ帰るような嫁さんは、江戸にはいませんでした。

今でも下町あたりでみかけそうな、親しみあるこれらの夫婦像は、熊さん八っつぁんの世界であります。

彼らは大家さんや町役人を仲介にたてて、簡単な見合いをしたり、「くっつきあい」という、

今で言う恋愛結婚をしたりと、現代の私たち、そんなに変わりありません。

(by杉浦日向子さん・・・一日江戸人より)

Posted by かず at

07:47

│Comments(4)

2010年12月02日

あんこう鍋・・・

あんこうはくちびるばかり残るなり (江戸川柳)

・・・という姿になる。

大鍋に乱切り野菜とぶち込まれ、江戸っ子たちの腹をあたためた。

ダイナミックな調理法、ベロベロの口触り、お世辞にも上品な食べ物とはいえず、

身ひとつでかっとんで歩いてかせぐ、職人衆の「温石(おんじゃく)カイロ」がわりの鍋として、

一杯いくらで立ちのまま土間でふるまわれた。

(by杉浦日向子さん・・・大江戸美味草紙)

タグ :杉浦日向子

2010年12月01日

報告・・・ふ~・・・1年で・・・

体重計が修理から戻ってきたので、久々報告です。

気がつけば、ダイエット終了から1ヶ月・・・

終了時より2kg増・・・一ヶ月で2kg増えるということは、1年で、元に戻る計算です・・・(汗

運動は、ウォーキングと筋トレを1日おきにしていますが、

食事制限は、無し(もちろん100㌔時ほどたべませんが・・・)

お菓子(甘いもの)は結構たべています・・・

来年、ダイエットブログに戻っていたら、笑ってやってください・・・

気がつけば、ダイエット終了から1ヶ月・・・

終了時より2kg増・・・一ヶ月で2kg増えるということは、1年で、元に戻る計算です・・・(汗

運動は、ウォーキングと筋トレを1日おきにしていますが、

食事制限は、無し(もちろん100㌔時ほどたべませんが・・・)

お菓子(甘いもの)は結構たべています・・・

来年、ダイエットブログに戻っていたら、笑ってやってください・・・

Posted by かず at

21:40

│Comments(7)

2010年12月01日

水商売?・・・

江戸は、海を埋め立てた土地が多かった。そういう土地は、井戸を掘っても塩水しか出て来ないから

住民は、困った。そこで、飲料水を売り歩く水屋という商売が生まれた。

この水屋を主人公にした「水屋の富」という落語がある。

水屋が、富くじで一等の千両に当たった。千両当たっても主催した寺や神社に一割ぐらいは

寄付させられたり、三、四十両は事務費などの名目で取られることもあったから、実際には

八百六、七十両ぐらいになるのだが、勤労者の月収が、よくても三、四両という時代なのだから

八百両以上の金は大金だった。

「水屋」にしてみれば、一生遊んで暮らせるくらいの金が入ったのだから、重労働の

水売りなどやめてもよいのだが、自分が水を売りに行かなければ、今までの客は、

水も飲めない、食事の支度も出来ない。だから、自分のかわりの水屋が見つかるまでは、

この仕事をつづけようと決心した。

これが、当時ならではの商業道徳というか、客を思う、うれしい心意気だった。

(興津要氏著・・・「大江戸商売ばなし」より)

*補足

ちなみに、時代劇に出てくる井戸は、殆どが上水(水道)井戸か、掘り抜き井戸です。

上水(水道)井戸

江戸には、上水からひかれた水道がはりめぐられておりました。

水道といっても、いたって原始的なもので、高低差を利用し、

神田上水や玉川上水の水を土中の樋(ひ;とい)という木管を通し、長屋や、各家の井戸に

ひかれていました。

(水銀といって水道料もちゃんとかかりました)

掘り抜き井戸

地下の岩盤の下まで掘り抜き、良質の水を得るもので、武家や地主などの一部上流階級で、

お茶をたてたりするのに使われておりました。

水舟・水売り

本所(墨田区)・深川(江東区)は井戸や水道の水質も悪いため、

幕府の鑑札を受けた水舟業者が神田・玉川上水の水を舟に積み運び、

水売りが天秤棒で売り歩いていました。

Posted by かず at

07:09

│Comments(10)