2010年12月31日

江戸人のお正月はコウ祝う・・・

やれエスニックだレトロだとイロイロなものが流行っていますが、

いっちばんトンガッテいるのが「江戸」なんだそうです。

ということで、ハヤリモノ大好きな善男善女は、ゼヒトモEDOしなくちゃいけません。

(by杉浦日向子さん)

・・・みなさん年末年始どうお過ごしでしょうか?・・・

海外旅行・温泉旅行・実家に帰省・家でのんびり・お仕事・・・まあ、さまざまだと思いますが・・・

どこにも、出かけない貴方には、江戸風に正月を過ごす事を、お奨めします・・・

・・・と言っても、格別なことではありません。

お正月を江戸風に過ごすポイントは、徹底して縁起をかつぐことです。

①大晦日の晩は寝ずに元旦を迎えると寿命が延びる。

②年があらたまったらすぐ水を汲む。それを飲むと病気をしない。

③初日の出を見ると寿命が延びる。

④恵方参りをすると運が開ける。

⑤福茶を飲むと壮健になる。

⑥お屠蘇は長寿延命の薬、です。

(若水を汲む、福茶を入れる、餅を焼くといった細々しい事を旦那にさせると吉)

⑦三が日嫁を楽させると家が繁栄する。

⑧新春の勝負事は開運出世になる。

⑨元旦の房事は早く老ける。

⑩猥談による初笑いは強運を呼ぶ。

⑪宝船の絵を布団の下に敷くと吉夢が見られる。

⑫初湯に入れば若返る。

・・・では、良い年をお迎えくださいませ。

いっちばんトンガッテいるのが「江戸」なんだそうです。

ということで、ハヤリモノ大好きな善男善女は、ゼヒトモEDOしなくちゃいけません。

(by杉浦日向子さん)

・・・みなさん年末年始どうお過ごしでしょうか?・・・

海外旅行・温泉旅行・実家に帰省・家でのんびり・お仕事・・・まあ、さまざまだと思いますが・・・

どこにも、出かけない貴方には、江戸風に正月を過ごす事を、お奨めします・・・

・・・と言っても、格別なことではありません。

お正月を江戸風に過ごすポイントは、徹底して縁起をかつぐことです。

①大晦日の晩は寝ずに元旦を迎えると寿命が延びる。

②年があらたまったらすぐ水を汲む。それを飲むと病気をしない。

③初日の出を見ると寿命が延びる。

④恵方参りをすると運が開ける。

⑤福茶を飲むと壮健になる。

⑥お屠蘇は長寿延命の薬、です。

(若水を汲む、福茶を入れる、餅を焼くといった細々しい事を旦那にさせると吉)

⑦三が日嫁を楽させると家が繁栄する。

⑧新春の勝負事は開運出世になる。

⑨元旦の房事は早く老ける。

⑩猥談による初笑いは強運を呼ぶ。

⑪宝船の絵を布団の下に敷くと吉夢が見られる。

⑫初湯に入れば若返る。

・・・では、良い年をお迎えくださいませ。

Posted by かず at

09:01

│Comments(10)

2010年12月30日

丸餅派ですか?切り餅派ですか・・・?

おはようございます。

お正月の準備終わりましたか?

・・・うちは、まだです(^^;

室内の大掃除は、まあ、だいたい終わりましたがね、窓拭きが・・・結構手間です・・・

ところで、皆さんのお宅は、餅は丸ですか?それとも、のした餅を四角く切るだけですか?

うちは、後者です・・・めんどくさがりなので・・・江戸っ子も当然後者です。

江戸でも初めは関西のように丸餅でしたが、ひとつひとつ丸める手間をを嫌い、

せっかちな江戸っ子は一挙にのして、包丁で四角く切るようになりました。

20臼以上の餅をつくので、まごまごしてられません・・・

さすがに、お供え用はね・・・

お正月の準備終わりましたか?

・・・うちは、まだです(^^;

室内の大掃除は、まあ、だいたい終わりましたがね、窓拭きが・・・結構手間です・・・

ところで、皆さんのお宅は、餅は丸ですか?それとも、のした餅を四角く切るだけですか?

うちは、後者です・・・めんどくさがりなので・・・江戸っ子も当然後者です。

江戸でも初めは関西のように丸餅でしたが、ひとつひとつ丸める手間をを嫌い、

せっかちな江戸っ子は一挙にのして、包丁で四角く切るようになりました。

20臼以上の餅をつくので、まごまごしてられません・・・

さすがに、お供え用はね・・・

Posted by かず at

06:56

│Comments(10)

2010年12月28日

餅つき・・・終了(^^)/

私は、12臼つきました・・・けっこう、しんどいです~・・・腕もパンパン(~~;

明日は、仕事納め&家族忘年会(^^;・・・まだまだぐわんばります。

明日は、仕事納め&家族忘年会(^^;・・・まだまだぐわんばります。

Posted by かず at

21:42

│Comments(10)

2010年12月28日

餅つき・・・はじまりました。

本来、江戸の餅つきは、12月25日~28日に行われていたそうです。

大きな商家では、出入りの仕事師や職人が、交代で餅をつきました。

私の家では、毎年28日の夕方から夜にかけて、餅をつきます。

7家族分ですんでね、時間かかりますが、結構楽しいですよ・・・

さて、今年は、何臼つくことやら・・・(^^;

まだまだがんばりま~す。

Posted by かず at

18:26

│Comments(4)

2010年12月27日

ケーキもいいけどね、たまにはヨウカンなんてどう・・・?

羊羹をすなおに食って睨まれる (江戸川柳)

羊羹の本家は中国で、遣唐使により日本にもたらされた。

その羊羹は、すなわち羊の肉や肝の羹(スープ)だった。当時の日本は、仏教一色で、

肉食はかたく戒められていた。そこで、赤小豆の粉に、小麦粉、葛粉、すりおろした山芋をあわせ、

羊の肝に似せてこねて蒸しあげ、汁にいれた。これがのち、砂糖とむすびつき、

和菓子の「流しもの」、棹羊羹に化ける。

庶民にとっての羊羹は、もてなしの茶菓子の王座にあり、客に羊羹をすすめるのは、

下へもおかぬ大歓待の表現だ。客の格により、羊羹の厚みがことなってくるわけで、

自力で立っていられず、パタリ皿にはりつく透けそうなのから、香箱ほどもある重量級まで

さまざまに供された。これはハレの「睨み鯛」と一緒で、数日、箸をつけず飾って、

眺めるだけで食事するように、まず客は、おしいただいて茶を服し、手をつけず辞去するのが

暗黙の礼儀だ。羊羹は再び戸棚にしまわれ、つぎなる客の到来まで待機する。

度重なると、羊羹の周囲が変色し、砂糖の薄氷が張るようになる。

そうなれば、渋茶の友として、亭主の夜長をなぐさめ、つとめを終える。

後続の一切れも、末永く長命たらんことを亭主は祈るのだが、運悪く、素直な客に、

ぱくりとやられることもある。

「おのれにっくきやつ、どうしてくりょう」と歯噛み。

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

2010年12月26日

ふ~・・・なんとか・・・

おはようございます。

年末、年始の暴飲・暴食イベント第一弾のクリスマスも終わりホっとしております・・・が

また、今週も・・・いろいろあります。

28日・・・夜に餅つき

29日・・・家族忘年会(バイキング)

30日・・・同級生忘年会(イタリアン居酒屋)

31日・・・年越し、オールナイト・・・

1日・・・実家で食事会

2日・・・嫁さんの実家で食事会

3日・・・地元の若い衆と飲み会

どれも恒例行事で毎年普通にこなしておりますが、

去年は、この一週間で4㌔太っております・・・(^^;

今から、朝ラン、行ってきま~す。

ちなみに、今日の朝体重は・・・

年末、年始の暴飲・暴食イベント第一弾のクリスマスも終わりホっとしております・・・が

また、今週も・・・いろいろあります。

28日・・・夜に餅つき

29日・・・家族忘年会(バイキング)

30日・・・同級生忘年会(イタリアン居酒屋)

31日・・・年越し、オールナイト・・・

1日・・・実家で食事会

2日・・・嫁さんの実家で食事会

3日・・・地元の若い衆と飲み会

どれも恒例行事で毎年普通にこなしておりますが、

去年は、この一週間で4㌔太っております・・・(^^;

今から、朝ラン、行ってきま~す。

ちなみに、今日の朝体重は・・・

2010年12月24日

クリスマスイブですが・・・(^^;

おはようございます・・・

今日は、江戸とは、まったく関係ないクリスマスイブですが・・・

クリスマスといえば、チキンですね・・・う~ん・・・

江戸時代にも鶏肉を食べる習慣がございました・・・って、かなり強引ですね(^^;

まあまあそこは、お許しを・・・(私もクリスマスは大好きですので・・・)

というわけで、今日のお題は、「鴨」

手をとって子に撫でさせる鴨の腹 (江戸川柳)

この鴨はお歳暮に貰ったもの。歳暮には、干鯛、塩引鮭、鮒が一般的だが、

鴨は「タラバガニの缶詰セット」のような、開いた途端、家族の顔がキラキラする一品だった。

お父っつぁんが、羽根をむしってぶつ切りにし、鴨鍋をこしらえるのだが、

その前に、子供を呼んで「ほら、これが鴨だよ、さわってごらん、ふわふわだ」とでも言っている

ところだろう。江戸では、鴨鍋を食うと向こう一年間風邪をひかないと信じられ、大変喜ばれた。

タラバ(上)とズワイ(並)があれば、鴨(上)にも鶏(並)がある。

鴨をやりとりする家は、概して家計がつましいから、いただきモノを他へ回してしまう。

それで師走には、ひからびてコチコチになった鶏が江戸中ぐるぐると巡っていたそうだ。

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

今日は、江戸とは、まったく関係ないクリスマスイブですが・・・

クリスマスといえば、チキンですね・・・う~ん・・・

江戸時代にも鶏肉を食べる習慣がございました・・・って、かなり強引ですね(^^;

まあまあそこは、お許しを・・・(私もクリスマスは大好きですので・・・)

というわけで、今日のお題は、「鴨」

手をとって子に撫でさせる鴨の腹 (江戸川柳)

この鴨はお歳暮に貰ったもの。歳暮には、干鯛、塩引鮭、鮒が一般的だが、

鴨は「タラバガニの缶詰セット」のような、開いた途端、家族の顔がキラキラする一品だった。

お父っつぁんが、羽根をむしってぶつ切りにし、鴨鍋をこしらえるのだが、

その前に、子供を呼んで「ほら、これが鴨だよ、さわってごらん、ふわふわだ」とでも言っている

ところだろう。江戸では、鴨鍋を食うと向こう一年間風邪をひかないと信じられ、大変喜ばれた。

タラバ(上)とズワイ(並)があれば、鴨(上)にも鶏(並)がある。

鴨をやりとりする家は、概して家計がつましいから、いただきモノを他へ回してしまう。

それで師走には、ひからびてコチコチになった鶏が江戸中ぐるぐると巡っていたそうだ。

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

2010年12月23日

しゃぼん玉売り

軽い身上吹けば飛ぶしゃぼん売り (江戸川柳)

子ども相手の営業だったから、収入のほうも(吹けば飛ぶ)程度だった。

ただし、その飄逸な姿が愛されたようで、天保三年(1832)、江戸中村座で上演された

『おどけにわかしゃぼんたまとり』の浄瑠璃の語り出しに、

「さぁさぁ寄ったり見たり、吹いたり、評判の玉屋玉屋、あきなう品は八百八町、毎日ひにち、

お手あそび、子ども衆よせて、辻辻で、お目にかけねのない代物を、お求めなされと、たどり来る」

とあった。

しゃぼん玉売りは、明治時代になっても人気があったようだ。 続きを読む

2010年12月22日

とっかえべえ・・・江戸のリサイクル業者

今は、リサイクルの時代なんて言われますが、

日本には、元々資源が少なく、リサイクル業は江戸の昔から、ございました。

そのもっとも有名なものが、

「とっかえべえ」でございます・・・

とっかえべとは、古金属と飴とを交換して歩いた行商人のことですが、

この特色ある廃品交換業者の起こりについては、次の説があります。

正徳(1711~16)の頃、浅草田原町の住人、紀伊国屋善右衛門というものが、

故郷の紀州道成寺の釣鐘建立の為に飴と古銅を交換したのが始まりで、

その後、しばらくすたれましたが、

宝暦三年(1753)に神田小柳町の住人、甚右衛門が商いの仕方を工夫して、

大きな声で宣伝し・・・結果、大流行させたそうであります。

日本には、元々資源が少なく、リサイクル業は江戸の昔から、ございました。

そのもっとも有名なものが、

「とっかえべえ」でございます・・・

とっかえべとは、古金属と飴とを交換して歩いた行商人のことですが、

この特色ある廃品交換業者の起こりについては、次の説があります。

正徳(1711~16)の頃、浅草田原町の住人、紀伊国屋善右衛門というものが、

故郷の紀州道成寺の釣鐘建立の為に飴と古銅を交換したのが始まりで、

その後、しばらくすたれましたが、

宝暦三年(1753)に神田小柳町の住人、甚右衛門が商いの仕方を工夫して、

大きな声で宣伝し・・・結果、大流行させたそうであります。

タグ :大江戸商売話

2010年12月22日

おはようございます。

言い訳ですが、月曜日の夜から扁桃腺が腫れ始め・・・

昨夜は、39度まで熱が上がってしまい・・・

下書きを使いはたしました・・・(^^;

今日は、熱も下がったので、夜には、きっちり書きま~す。

昨夜は、39度まで熱が上がってしまい・・・

下書きを使いはたしました・・・(^^;

今日は、熱も下がったので、夜には、きっちり書きま~す。

Posted by かず at

07:32

│Comments(14)

2010年12月21日

刀を抜かない勇気・・・

江戸時代の諸藩は、どの藩も名誉を重んじた。そのため、藩士の行動には絶えず注意を払い、

藩士が江戸の町人や他藩の武士と紛争をおこさないよう教諭していた。

笑い話のようなものであるが、こういう話がある。

ある藩では、藩主が参勤交代で江戸に出てきてる藩士に、立派な刀をさすように命じていた。

藩士の一人が、江戸で遊山している際、ならず者の町人にからまれた。

喧嘩などになってはつまらないと思い我慢していたが、図にのった町人は、

「これほど言われても刀が抜けないのか」と愚弄した。

ついにその藩士は刀に手をかけ、相手と周囲の者たちは息をのんだ。

そのすきに、藩士はその場から走って逃げ去った。

その噂を聞いた家老は、この行動が武士にふさわしくない臆病な行動の可能性があるとして

その藩士を穿鑿した。しかし、その藩士は次のように弁明した。

「その町人を切り捨てることはたやすいことでしたが、その時拙者は家宝の刀を差しており、

そのようなつまらない者のために刀を汚すのはどうかと思って逃げ帰ったのです」

家老から報告を聞いた藩主は、

「そのような時のために立派な刀を差すように命じていたのだ」

と大いに喜び、その弁明を認めた。

つまり、その藩主は、町人を斬らないですむ口実を与えるために、立派な刀を差すように命じていた

というオチである。

武士は、町人に愚弄されたりすれば、身分にかけて相手を斬り捨てなければならない。

しかし、なんらかの口実が準備されていれば、それを避けることもできたのである。

新渡戸稲造氏がその著書『武士道』に書いている「刀を抜かないのが勇気だ」というような教えも、

同様の「口実」だったとも言えよう。

2010年12月20日

パフォーマンス大名・・・前田利常

寛永八年(1631)

加賀100万石、前田家謀反というデマが飛び、あわや幕府が軍勢を差し向けようとしたことがある。

このとき、三代藩主前田利常は急ぎ江戸に下り、将軍家光に弁解して事なきを得た。

以降、利常は、幕府から睨まれない為に、鼻毛を伸ばしに伸ばして愚鈍をよそおったという。

加賀100万石、前田家謀反というデマが飛び、あわや幕府が軍勢を差し向けようとしたことがある。

このとき、三代藩主前田利常は急ぎ江戸に下り、将軍家光に弁解して事なきを得た。

以降、利常は、幕府から睨まれない為に、鼻毛を伸ばしに伸ばして愚鈍をよそおったという。

Posted by かず at

23:03

│Comments(4)

2010年12月19日

武士とは、なんぞ・・・?????

武士とはなにか(江戸の武士を語るのは難しい・・・)

ベストセラーになった神坂次郎氏の『元禄御畳奉行の日記』(中公新書)に代表されるように、

江戸時代の武士は現代のサラリーマン像に似通ったものとしてとらえられることが多い。

資料を読んでいても、今と同じだなと感じる事例が少なくない。しかし、歴史学の立場から見た場合、

そのような表面的な類似をあげて、現代風にとらえることには問題がある。

何が問題かというと、類似をあげる方法には、それぞれの社会の枠組みに対する認識が欠如しやすい

からである。武士の行動は、江戸時代の体制や社会や観念の中で理解していかなければならない。

たとえば、「武士道というは死ぬことと見付けたり」という一文であまりにも有名な『葉隠』も、

言葉通りに「死に狂いの美学」などととらえるとすれば、著者山本常朝を理解したことには

ならないであろう。

・・・と、『江戸時代を「探検」する』という本で、山本博文教授は、こう書いております・・・

私は先日、最後の忠臣蔵に寺坂吉右衛門役で出演の、佐藤浩市さんと

瀬尾孫左衛門役の役所広司さんのインタビューを聞いていて、

この一文を思い出しました。

両者は、

「現代では、とても理解しがたい武士のモラル・・・武士の道徳・・・だが理想的で感動すらおぼえる・・・」

と語りましたが・・・

・・・そうなんです。江戸時代の武士は、現代人では、とても理解しがたいもので、

特殊な、武士道徳の上に、なりたっていました。

たとえば、時代劇で、よく見る場面・・・武家の母親が、息子に対して、

「いつでも、武士らしくふるまいなさい」などと言いますが、

武士らしくとは・・・?(ちょっと、自分なりに考えます・・・)

①主君に対する忠実な行い・・・今で言うと会社・家族???だいぶズレますね・・・

②仰情の習い(忍耐すること)・・・耐えがたきを耐え、忍び難きを忍ぶ?(ダイエット中は、耐えたかも?)

③信義を守る・・・相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動・・・これは、なんとなく解ります。

④死を惜しまぬ勇気・・・う~ん、勇気は、解りますが、「死」とまでいくとちょっと無理ですね・・・

⑤質素な生活・・・今のように物が有り余った時代では、とうてい無理です。

(心がける事は出来ても・・・本当の質素が解らない・・・)

・・・・・・・・・・・・・む・つ・か・し・い・・・・・・・

江戸時代の武士は、これらの事が、生活、行動、思想、言動すべてにおいて基本となっておりましたので、

現代のような平和な時代に育った私達では、理解しにくいですし、今と比較もできません。

・・・私にも、「なんとな~く」としか、理解できないものを人様に説明する事など、

とうてい出来ません・・・が

ちょうど・・・

昨日から、「最後の忠臣蔵」公開されましたね、

・・・死にたくても、死ねなかった、二人の赤穂浪士の葛藤・・・

これを観ると、江戸時代の武士の実態が少しは、解るかも?です。

説明が、できなくてすみませ~ん(^^;

ベストセラーになった神坂次郎氏の『元禄御畳奉行の日記』(中公新書)に代表されるように、

江戸時代の武士は現代のサラリーマン像に似通ったものとしてとらえられることが多い。

資料を読んでいても、今と同じだなと感じる事例が少なくない。しかし、歴史学の立場から見た場合、

そのような表面的な類似をあげて、現代風にとらえることには問題がある。

何が問題かというと、類似をあげる方法には、それぞれの社会の枠組みに対する認識が欠如しやすい

からである。武士の行動は、江戸時代の体制や社会や観念の中で理解していかなければならない。

たとえば、「武士道というは死ぬことと見付けたり」という一文であまりにも有名な『葉隠』も、

言葉通りに「死に狂いの美学」などととらえるとすれば、著者山本常朝を理解したことには

ならないであろう。

・・・と、『江戸時代を「探検」する』という本で、山本博文教授は、こう書いております・・・

私は先日、最後の忠臣蔵に寺坂吉右衛門役で出演の、佐藤浩市さんと

瀬尾孫左衛門役の役所広司さんのインタビューを聞いていて、

この一文を思い出しました。

両者は、

「現代では、とても理解しがたい武士のモラル・・・武士の道徳・・・だが理想的で感動すらおぼえる・・・」

と語りましたが・・・

・・・そうなんです。江戸時代の武士は、現代人では、とても理解しがたいもので、

特殊な、武士道徳の上に、なりたっていました。

たとえば、時代劇で、よく見る場面・・・武家の母親が、息子に対して、

「いつでも、武士らしくふるまいなさい」などと言いますが、

武士らしくとは・・・?(ちょっと、自分なりに考えます・・・)

①主君に対する忠実な行い・・・今で言うと会社・家族???だいぶズレますね・・・

②仰情の習い(忍耐すること)・・・耐えがたきを耐え、忍び難きを忍ぶ?(ダイエット中は、耐えたかも?)

③信義を守る・・・相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動・・・これは、なんとなく解ります。

④死を惜しまぬ勇気・・・う~ん、勇気は、解りますが、「死」とまでいくとちょっと無理ですね・・・

⑤質素な生活・・・今のように物が有り余った時代では、とうてい無理です。

(心がける事は出来ても・・・本当の質素が解らない・・・)

・・・・・・・・・・・・・む・つ・か・し・い・・・・・・・

江戸時代の武士は、これらの事が、生活、行動、思想、言動すべてにおいて基本となっておりましたので、

現代のような平和な時代に育った私達では、理解しにくいですし、今と比較もできません。

・・・私にも、「なんとな~く」としか、理解できないものを人様に説明する事など、

とうてい出来ません・・・が

ちょうど・・・

昨日から、「最後の忠臣蔵」公開されましたね、

・・・死にたくても、死ねなかった、二人の赤穂浪士の葛藤・・・

これを観ると、江戸時代の武士の実態が少しは、解るかも?です。

説明が、できなくてすみませ~ん(^^;

Posted by かず at

16:44

│Comments(12)

2010年12月19日

ただいま~

2時間半まえに、無事に札幌より帰宅いたしました。(4日ぶり・・・)

心配してコメントくださった方、訪問してくださった方ありがとうございました。

これから、江戸ブログがんばってまいりま~す

そうそう、気になる体重は・・・(たくさん食べましたからね・・・) 続きを読む

Posted by かず at

02:12

│Comments(8)

2010年12月17日

二日酔い…おはようございます。

二日酔い頼朝ほどの重みがし…

なぜか、江戸の川柳子の間の約束事として、頼朝の頭は大きいとつたわる、二日酔いの朝の頭痛を、あたかも巨大な頭に気分というところか、実は二日酔いも経験がない、よほど酒と性が合うのか…否、甘くみるやしずむ足元と知るべきか。

(杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

昨日、ワインの飲みすぎで…今朝の私は、まさに頼朝の頭…(^-^;

2010年12月16日

やっぱりね…

めちゃくちゃ、寒い…

冷凍ジャケになるのも、時間の問題かも…

明日は、ちゃんと江戸ブログをと…思っておりますが…生きていればの話しです(^-^;

Posted by かず at

15:36

│Comments(6)

2010年12月15日

寒い~・・・おはようございます。

いや~!!さ・む・い・ですね~、今年の冬は、ことのほか寒いですね。

今年が異常に寒いのか、脂肪を20㌔以上落としたからなのか?・・・は、解りませんが、

こんなに寒いと感じる冬は、はじめてです。

江戸人は、寒さを気合で乗り切ったそうですが、私には無理・・・

伊豆でもこんなに寒いのに、明日から北海道です・・・

耐えられるのか・・・凍死しないように気をつけま~す。

Posted by かず at

07:39

│Comments(16)

2010年12月14日

・・・おこげ(江戸の夫婦④終)

二日寝て女房遺恨はらすなり (江戸川柳)

ストライキの「ふて寝」・・・南無三、長期戦の構え、モウ折れるしかない。

けんかには勝ったが亭主飯を炊き・・・で、

亭主作・お焦げのご飯としよっぱい味噌汁・・・

女房苦笑い、仲直りの朝。

(杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

2010年12月13日

今日は、すす払いの日・・・おはようございます。

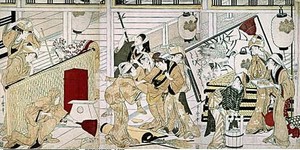

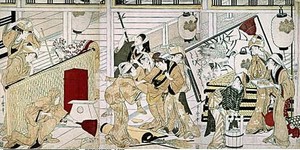

十二月十三日は、「煤払い」の日、この日江戸の家では一斉に大掃除をします。

それは、この日が江戸城の煤払いの日にあたるからですが、

実際は広大な江戸城が1日で掃除できるわけもなく、一日から十二日までに掃除しておいて、

十三日に完了の祝儀のみを行いました。

大きな店では大掃除が終わったのを合図に、祝儀と称して、主人をはじめ、番頭、手代、

など次々に胴上げされます。

主人や番頭の時は、さすがに丁重に扱いますが、だんだん下っ端になると、高く放って落したり、

下女の裾をまくったり、髷をひっぱたり、どさくさにまぎれて、日ごろのウップンを晴らそうと、

もみくちゃになったそうです。それでも祝儀のめでたさに免じて、

ケンカになるようなことはありませんでした・・・

煤払い風景

それは、この日が江戸城の煤払いの日にあたるからですが、

実際は広大な江戸城が1日で掃除できるわけもなく、一日から十二日までに掃除しておいて、

十三日に完了の祝儀のみを行いました。

大きな店では大掃除が終わったのを合図に、祝儀と称して、主人をはじめ、番頭、手代、

など次々に胴上げされます。

主人や番頭の時は、さすがに丁重に扱いますが、だんだん下っ端になると、高く放って落したり、

下女の裾をまくったり、髷をひっぱたり、どさくさにまぎれて、日ごろのウップンを晴らそうと、

もみくちゃになったそうです。それでも祝儀のめでたさに免じて、

ケンカになるようなことはありませんでした・・・

煤払い風景

2010年12月12日

・・・火吹き竹(江戸の夫婦③)

お内儀も手者火吹き竹にて受け (江戸川柳)

言葉で負けて、カッとなった亭主の手が思わず飛ぶのを、はっしと火吹き竹で受けるとは、

妻もさるもの、ヤルものである。とんだ火吹き竹の応用編。

江戸で火吹き竹が活躍するのは、朝だ。上方は、昼または夜に飯を炊き、朝は残りの粥にする。

江戸は朝に炊き、昼は冷や飯、夜は茶漬けにする。

夫婦喧嘩は早く謝った方が得だ。朝、喧嘩して、ずるずる夕までタイミングを逸し、

女房に背を向けられて無言の夜が更けるのは最悪。

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

ちなみに、うちは喧嘩してませんよ・・・・今日は、息子のバスケの試合に行ってきま~す