2011年01月19日

江戸前・江戸っ子・イキ・粋・意気・活き・・・

江戸自慢の第一が「江戸前」である。江戸前とくれば、イキでイナセで、

チャキチャキ、スッキリ。なにより都会的な様子のよさが身上だ。

もとより、京の「都好み」に対し、江戸でうまれた造語だ。

しっとり、はんなり、たっぷり、ゆったり・・・の、千年の王城の地から見れば、

江戸などはたかだか、昨日今日ぽっと出の新興都市にすぎない。

営々と積み重ねられた伝統文化の都に、新参ものが付け焼き刃でたちむかったところで、

しょせん敵ではない。そこで、怖いものしらずの勢いと、鮮度を売りにしたイキを、

前面に打ち出したのである。よくいえば発想の転換、ありていにいえば裏ワザ、反則スレスレ、

開き直りともとれる。イキは、粋と書くけれど、そのなかには、

勢い、意気地、そして、活きがこめられている。

「京の雅」に「江戸の粋」。かくて、元禄あたりまで、ずっと上方文化のコピーにあまんじていた江戸が、

イキというキーワードを得て、ひとりだちをした。ここに、東西の駆け引きがうまれ、

たがいに刺激しあうよきライバルとなる。

・・・・・・が、一方的にライバル視したのは江戸(東京)で、上方は、

いつだって悠然と自身にあふれていた。江戸文化とは、

四百年間の上方文化へのコンプレックスの結晶である。

江戸が都市として整備され、経済的にも安定してきた八代将軍吉宗のころから、

「江戸っ子」なるものがあらわれる。

江戸っ子は、「I NY(アイ・ラブ・ニューヨーク)」

NY(アイ・ラブ・ニューヨーク)」

のノリであり、みずからの街を「花のお江戸」、すなわち

「I EDO」と言っているのだ。

EDO」と言っているのだ。

江戸に住む江戸人が、はじめから江戸っ子だったわけではない。

積極的な都市民の自覚に目覚めて、ひとかどの江戸っ子となる。

(by杉浦日向子さん・・・)

江戸前の食材

タイ・カツオ・アジ・ウナギ・スズキ・ハマグリ・アサリ・シャコ・クルマエビ・シラウオ

サバ・ボラ・キス・サンマ・カレイ・ハゼ・アナゴ・ドジョウ・ノリなどなど・・・

チャキチャキ、スッキリ。なにより都会的な様子のよさが身上だ。

もとより、京の「都好み」に対し、江戸でうまれた造語だ。

しっとり、はんなり、たっぷり、ゆったり・・・の、千年の王城の地から見れば、

江戸などはたかだか、昨日今日ぽっと出の新興都市にすぎない。

営々と積み重ねられた伝統文化の都に、新参ものが付け焼き刃でたちむかったところで、

しょせん敵ではない。そこで、怖いものしらずの勢いと、鮮度を売りにしたイキを、

前面に打ち出したのである。よくいえば発想の転換、ありていにいえば裏ワザ、反則スレスレ、

開き直りともとれる。イキは、粋と書くけれど、そのなかには、

勢い、意気地、そして、活きがこめられている。

「京の雅」に「江戸の粋」。かくて、元禄あたりまで、ずっと上方文化のコピーにあまんじていた江戸が、

イキというキーワードを得て、ひとりだちをした。ここに、東西の駆け引きがうまれ、

たがいに刺激しあうよきライバルとなる。

・・・・・・が、一方的にライバル視したのは江戸(東京)で、上方は、

いつだって悠然と自身にあふれていた。江戸文化とは、

四百年間の上方文化へのコンプレックスの結晶である。

江戸が都市として整備され、経済的にも安定してきた八代将軍吉宗のころから、

「江戸っ子」なるものがあらわれる。

江戸っ子は、「I

NY(アイ・ラブ・ニューヨーク)」

NY(アイ・ラブ・ニューヨーク)」のノリであり、みずからの街を「花のお江戸」、すなわち

「I

EDO」と言っているのだ。

EDO」と言っているのだ。江戸に住む江戸人が、はじめから江戸っ子だったわけではない。

積極的な都市民の自覚に目覚めて、ひとかどの江戸っ子となる。

(by杉浦日向子さん・・・)

江戸前の食材

タイ・カツオ・アジ・ウナギ・スズキ・ハマグリ・アサリ・シャコ・クルマエビ・シラウオ

サバ・ボラ・キス・サンマ・カレイ・ハゼ・アナゴ・ドジョウ・ノリなどなど・・・

2011年01月16日

薮入り・・・

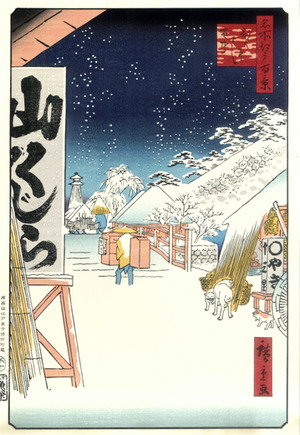

昨日の小正月(1月15日)が終わると、薮入りです。

薮入りとは、商家の奉公人(丁稚)達の年に二度の定休日で、

(江戸時代、奉公人は定休日が無く月に一度くらい交代で休んでました。店の休みは、1日と15日)

1月16日と7月16日、田舎ヘ帰る(藪がある場所に入る)という事でこう呼ばれました。

奉公人達は主人からお仕着せの着物や小遣いをもらい、親元に帰ったり、

田舎が、遠くて帰れぬものは、芝居見物をして過ごしたり、

遊楽街へ繰り出すなど年二回だけの定休日を楽しみました。

関西では「六入り」というそうです。

まめ知識・小正月

ちなみに1月1日から7日を「大正月」「男の正月」と呼ぶのに対し、

1月15日は「小正月」「女の正月」と呼びます。

この小正月の朝には、小豆がゆを食べる習慣がありました。

古くは「土佐日記」や「枕草子」などにも、小豆がゆを食べたことが記されています。

小豆がゆを食べて、その年の豊作(五穀豊穣)を祈願したということです。

小豆は、米や大豆とともに、食生活に欠かすことのできない穀物です。

小豆のような赤い色の食べ物は、体の邪気を取り払うと考えられ、

めでたい日などに、赤飯として供されてきました。

また、左義長(どんど焼き)を始め、地方によっては、

なまはげやかまくらなどの行事が行われます。

薮入りとは、商家の奉公人(丁稚)達の年に二度の定休日で、

(江戸時代、奉公人は定休日が無く月に一度くらい交代で休んでました。店の休みは、1日と15日)

1月16日と7月16日、田舎ヘ帰る(藪がある場所に入る)という事でこう呼ばれました。

奉公人達は主人からお仕着せの着物や小遣いをもらい、親元に帰ったり、

田舎が、遠くて帰れぬものは、芝居見物をして過ごしたり、

遊楽街へ繰り出すなど年二回だけの定休日を楽しみました。

関西では「六入り」というそうです。

まめ知識・小正月

ちなみに1月1日から7日を「大正月」「男の正月」と呼ぶのに対し、

1月15日は「小正月」「女の正月」と呼びます。

この小正月の朝には、小豆がゆを食べる習慣がありました。

古くは「土佐日記」や「枕草子」などにも、小豆がゆを食べたことが記されています。

小豆がゆを食べて、その年の豊作(五穀豊穣)を祈願したということです。

小豆は、米や大豆とともに、食生活に欠かすことのできない穀物です。

小豆のような赤い色の食べ物は、体の邪気を取り払うと考えられ、

めでたい日などに、赤飯として供されてきました。

また、左義長(どんど焼き)を始め、地方によっては、

なまはげやかまくらなどの行事が行われます。

2011年01月08日

蕎麦前って・・・

江戸で「蕎麦前」と言えば清酒のこと。蕎麦が茹であがる前に、一杯やって待つ。

いい蕎麦屋には、いい酒と、気の利いたツマミがあるのが江戸の流儀だ。

スタイリッシュな江戸蕎麦は大人気を博し、人口百万だった江戸の町に、

たちまち四千店もの蕎麦屋が出来た。

しかも、これは店舗登録されているものに限るので、担ぎ屋台の「風鈴蕎麦屋」は無数だろう。

現在、人口千二百万の東京にある蕎麦屋は、たった五千店だそうだから、

当時の江戸っ子がいかに蕎麦好きだったかがわかる。

2010年12月22日

とっかえべえ・・・江戸のリサイクル業者

今は、リサイクルの時代なんて言われますが、

日本には、元々資源が少なく、リサイクル業は江戸の昔から、ございました。

そのもっとも有名なものが、

「とっかえべえ」でございます・・・

とっかえべとは、古金属と飴とを交換して歩いた行商人のことですが、

この特色ある廃品交換業者の起こりについては、次の説があります。

正徳(1711~16)の頃、浅草田原町の住人、紀伊国屋善右衛門というものが、

故郷の紀州道成寺の釣鐘建立の為に飴と古銅を交換したのが始まりで、

その後、しばらくすたれましたが、

宝暦三年(1753)に神田小柳町の住人、甚右衛門が商いの仕方を工夫して、

大きな声で宣伝し・・・結果、大流行させたそうであります。

日本には、元々資源が少なく、リサイクル業は江戸の昔から、ございました。

そのもっとも有名なものが、

「とっかえべえ」でございます・・・

とっかえべとは、古金属と飴とを交換して歩いた行商人のことですが、

この特色ある廃品交換業者の起こりについては、次の説があります。

正徳(1711~16)の頃、浅草田原町の住人、紀伊国屋善右衛門というものが、

故郷の紀州道成寺の釣鐘建立の為に飴と古銅を交換したのが始まりで、

その後、しばらくすたれましたが、

宝暦三年(1753)に神田小柳町の住人、甚右衛門が商いの仕方を工夫して、

大きな声で宣伝し・・・結果、大流行させたそうであります。

タグ :大江戸商売話

2010年12月13日

今日は、すす払いの日・・・おはようございます。

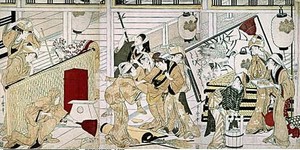

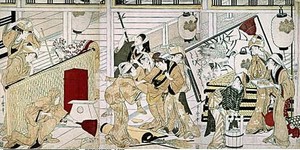

十二月十三日は、「煤払い」の日、この日江戸の家では一斉に大掃除をします。

それは、この日が江戸城の煤払いの日にあたるからですが、

実際は広大な江戸城が1日で掃除できるわけもなく、一日から十二日までに掃除しておいて、

十三日に完了の祝儀のみを行いました。

大きな店では大掃除が終わったのを合図に、祝儀と称して、主人をはじめ、番頭、手代、

など次々に胴上げされます。

主人や番頭の時は、さすがに丁重に扱いますが、だんだん下っ端になると、高く放って落したり、

下女の裾をまくったり、髷をひっぱたり、どさくさにまぎれて、日ごろのウップンを晴らそうと、

もみくちゃになったそうです。それでも祝儀のめでたさに免じて、

ケンカになるようなことはありませんでした・・・

煤払い風景

それは、この日が江戸城の煤払いの日にあたるからですが、

実際は広大な江戸城が1日で掃除できるわけもなく、一日から十二日までに掃除しておいて、

十三日に完了の祝儀のみを行いました。

大きな店では大掃除が終わったのを合図に、祝儀と称して、主人をはじめ、番頭、手代、

など次々に胴上げされます。

主人や番頭の時は、さすがに丁重に扱いますが、だんだん下っ端になると、高く放って落したり、

下女の裾をまくったり、髷をひっぱたり、どさくさにまぎれて、日ごろのウップンを晴らそうと、

もみくちゃになったそうです。それでも祝儀のめでたさに免じて、

ケンカになるようなことはありませんでした・・・

煤払い風景

2010年12月09日

江戸の屋台・・・①

江戸の町には、あらゆる種類の行商人が路上を行き来しています。

幕末に来日した外国人は「一歩も外に出ることなく、いっさいの買い物を足すことができる」と、

江戸の町の便利さ言っています。これら行商のうち、飲食物に関しては、終夜、行われていました。

江戸も後期になると、重商主義の政策が庶民生活を豊かにしたので、それまで貴重品であった灯油が

気軽に買えるようになってきます。結果、江戸市民は、幕末になるほど宵っぱりになりました。

夜遅くまで起きているから腹が減る、というわけで飲食物の屋台が増えだしました。

今でも、夜中に仕事をしていると、チャルメラが聞こえてくることがあります。

屋台の食べ物は、なにかしら郷愁があって、さほど空腹でなくとも食べたいような誘惑にかられます。

江戸の夜は、自動車の往来がないから落語の『うどんや』みたいに、じいさんが、しわがれ声で、

「うんどん、そばきりィ」とつぶやいても、けっこう効果があったようです。

(杉浦日向子さん、一日江戸人より)

2010年12月04日

江戸の食・・・②

江戸・季節の食材

魚

春 伊勢エビ・芝エビ・イワシ・タイ・ヒラメ

夏 アマダイ・メバル・ウナギ・コチ・スズキ・トビウオ

秋 サバ・カニ・ボラ・アジ・マス・サケ・

冬 アワビ・サヨリ・キス・サワラ・ブリ・タラ

野菜

春 ショウガ・ミツバセリ・アブラナ・ツクシ

夏 スイカ・ゴボウ・シソ・シロウリ・マクワウリ

秋 サツマイモ・ウド・トウガン・ナス

冬 カブラ・クワイ

江戸庶民・おかず番付

大関 めざしいわし、八杯豆腐(水6酒1醤油1で煮る)

関脇 むきみ切ぼし、こぶあぶらげ(煮物)

小結、芝えびからいり(醤油で味付け) 、きんぴらごぼう

前頭一、鮪から汁(鮪だけの味噌汁) 、にまめ

前頭二、こはだだいこん 、焼豆腐吸したじ(すまし汁)

前頭三、たたみいわし、 ひじき白あえ

前頭四、いわししおやき、 切り干し煮付け

前頭五、まぐろすきみ、 芋がら油げ(煮付け)

前頭六、しおかつお(鰹の塩漬け)、 油げつけ焼(醤油付け焼き)

前頭七、にしんしおびき(鰊の塩漬け)、 小松菜ひたしもの

行司(上段)・ 沢庵漬 ぬかみそ漬 大坂漬 なすび漬

行司(下段) ・梅ぼし 寺納豆 らっきょう漬 からし漬 ほそね漬 奈良漬 かくや漬

世話役 ・でんふ ひしほ ざせん豆 みそづけ 日光唐辛子

勧進元 ・差添 ・味噌 塩 醤油

2010年11月17日

大根・・・江戸の三白③

いや~寒くなりましたね、なべ物やおでんが美味しい季節となってまいりました。

松茸、栗、秋刀魚とくれば、お次は、大根ですね、おでんの大根で、熱燗を”きゅっ”と・・・

大根は、一年中食べれるものですが、夏場のは繊維が固く、しかも生食には少し辛いですね、

これが寒くなるほど、甘みを増し美味しくなっていきます。

豆腐も白米もそうですが、大根も江戸人にとっては、なくてはならない身近な食品でした。

幕末~明治初期に来日した。欧米人たちは、そろって言ったといいます。

『日本には大根の他、ロクな野菜はない』・・・

(大根は、外来野菜(弥生時代)という説と日本原産という説があるそうです)

ちなみに、日本原産の野菜は他に、フキ、セリ、ウド、ワサビ、ジュンサイ、ゼンマイ、ワラビの

7種と言われています。

とにかく大根は、生で良し、煮て良し、漬けて良し。食べ過ぎ、飲み過ぎ、美容と健康に良し、

さらに熱さましや、咳止め・頭痛止めにも効果があり、安くて美味しいとくれば、

もー何も言う事はありません。(大根があって良かった~)

大根は、いくら食べ過ぎても中る心配はないから、下手な役者を「大根役者」というのは

良く知られた説ですが、正確には、大根が中らないのでは無く、

大根と一緒に食べると中らないという方が、正しいそうです。

蕎麦や焼魚、その他、あらゆるものに、ちょいと大根おろしを添えるのは、

薬味というより『毒消し』の意味あいが強かったのかもしれません。

2010年11月16日

白米・・・江戸の三白②

白米といいますと、10年前に亡くなった私の祖母の言葉を思い出します。

私が、10歳くらいの時でしょうか、NHKの朝の連ドラで『おしん』というドラマを見て言った一言・・・

「いいね~私も、山形の生まれだけど、大根飯なんて食べた事なかったよ」

大根飯を食べた事無かったなら、いいじゃん・・・と思ったのですが、よくよく聞くと

9歳になるまで、お米を(大根を混ぜた大根飯すら)食べたことが無かったそうでございます。

(祖母の生家は、ひどく貧乏で、盆や正月でも食べれなかったとのことです)

うちの祖母は、大正四年の生まれです。9歳で売られるように東京の商家に奉公に出され

奉公先で、はじめて、白米のご飯を食べさせてもらい、幸せを感じたそうです。

当時の東北地方では、それがあたりまえだったそうですけどね・・・

ちょっと暗くなりましたが、今を生きてる私には、このくらいしか白米のありがたみを

伝える、エピソードがありません、どうぞおゆるし下さい。

江戸の話をしましょう・・・

白米と江戸の贅沢病ともいえる脚気の話です。

白米と脚気

米(玄米)は、昔から日本人の主食として親しまれてきたわけですが、

白米が一般(江戸庶民)に普及するのは、精米技術が進歩した、元禄(1688~)の頃からです。

すでに寛文(1661~1673)の頃には一部階級では常用食になっていたので、

将軍や大名は早くに白米を口にしていたと思われます。

江戸人には、「将軍さまと同じもの食う」と言う意地と言いますか、

江戸在住としてのプライドみたいなものがあったので、あっという間に広まります。

玄米に比べると、あっさりしていて食べやすいですから、まさに江戸っ子好み、当然ですね

五代将軍綱吉なんかは白米ばかり食べていて、とうとう脚気になる始末・・・

脚気という病気は白米食の普及とともに急増し、江戸市民にかかる者が多かったので

「江戸煩い」と俗称されていました。

(江戸時代は、江戸人しか白米を食べていないので当然です。大名やその家来などは、

参勤交代のたびに国許に帰り玄米を食べるので、なりにくかったとか・・・)

医師・香月啓益の『牛山翁方考』によれば、脚気が江戸にはじまったのは、

元禄四年(1691)とのことです。

脚気は、現在でこそビタミンB1欠乏症と分かっておりますが、

江戸時代には、わかるはずも無く、B1補給の為のおかずも少なく特効薬もないので、

多くの人が亡くなりました。

(江戸時代どころか終戦後(太平洋戦争)まで原因が解ってません)

今は、B1補給のサプリメントやB1を多く含む副食品が多いので大丈夫・・・?

(アルコール分解でも消費されるそうなので、お酒の好きな方は、気をつけてくださいね)

とにかく、白米を食べる事は、江戸っ子のステイタス・・・

原因がわかったところで、やめなかったでしょうね『銀シャリ食って死ねりゃ本望よ・・・』

てな感じでしょうか・・・(初鰹の為に、女房子供を質に入れたと言いますからね)

ちなみに、

私が、もし江戸人なら、糠を片手に薬と称し、千両箱の山を築いていたでしょうね・・・(笑

薬の名前は、「あ・り・な・み・ん」・・・おあとがよろしいようで・・・

①

② ③

①玄米は、豊富なビタミン・ミネラル・食物繊維で栄養の宝庫

マイナス

②玄米の9割以上の栄養は、胚芽・糠にあります

イコール

③白米は、美味しいですけどね・・・コメ辺に白で『粕・カス』だそうです。(栄養はですよ)

私が、10歳くらいの時でしょうか、NHKの朝の連ドラで『おしん』というドラマを見て言った一言・・・

「いいね~私も、山形の生まれだけど、大根飯なんて食べた事なかったよ」

大根飯を食べた事無かったなら、いいじゃん・・・と思ったのですが、よくよく聞くと

9歳になるまで、お米を(大根を混ぜた大根飯すら)食べたことが無かったそうでございます。

(祖母の生家は、ひどく貧乏で、盆や正月でも食べれなかったとのことです)

うちの祖母は、大正四年の生まれです。9歳で売られるように東京の商家に奉公に出され

奉公先で、はじめて、白米のご飯を食べさせてもらい、幸せを感じたそうです。

当時の東北地方では、それがあたりまえだったそうですけどね・・・

ちょっと暗くなりましたが、今を生きてる私には、このくらいしか白米のありがたみを

伝える、エピソードがありません、どうぞおゆるし下さい。

江戸の話をしましょう・・・

白米と江戸の贅沢病ともいえる脚気の話です。

白米と脚気

米(玄米)は、昔から日本人の主食として親しまれてきたわけですが、

白米が一般(江戸庶民)に普及するのは、精米技術が進歩した、元禄(1688~)の頃からです。

すでに寛文(1661~1673)の頃には一部階級では常用食になっていたので、

将軍や大名は早くに白米を口にしていたと思われます。

江戸人には、「将軍さまと同じもの食う」と言う意地と言いますか、

江戸在住としてのプライドみたいなものがあったので、あっという間に広まります。

玄米に比べると、あっさりしていて食べやすいですから、まさに江戸っ子好み、当然ですね

五代将軍綱吉なんかは白米ばかり食べていて、とうとう脚気になる始末・・・

脚気という病気は白米食の普及とともに急増し、江戸市民にかかる者が多かったので

「江戸煩い」と俗称されていました。

(江戸時代は、江戸人しか白米を食べていないので当然です。大名やその家来などは、

参勤交代のたびに国許に帰り玄米を食べるので、なりにくかったとか・・・)

医師・香月啓益の『牛山翁方考』によれば、脚気が江戸にはじまったのは、

元禄四年(1691)とのことです。

脚気は、現在でこそビタミンB1欠乏症と分かっておりますが、

江戸時代には、わかるはずも無く、B1補給の為のおかずも少なく特効薬もないので、

多くの人が亡くなりました。

(江戸時代どころか終戦後(太平洋戦争)まで原因が解ってません)

今は、B1補給のサプリメントやB1を多く含む副食品が多いので大丈夫・・・?

(アルコール分解でも消費されるそうなので、お酒の好きな方は、気をつけてくださいね)

とにかく、白米を食べる事は、江戸っ子のステイタス・・・

原因がわかったところで、やめなかったでしょうね『銀シャリ食って死ねりゃ本望よ・・・』

てな感じでしょうか・・・(初鰹の為に、女房子供を質に入れたと言いますからね)

ちなみに、

私が、もし江戸人なら、糠を片手に薬と称し、千両箱の山を築いていたでしょうね・・・(笑

薬の名前は、「あ・り・な・み・ん」・・・おあとがよろしいようで・・・

①

② ③

①玄米は、豊富なビタミン・ミネラル・食物繊維で栄養の宝庫

マイナス

②玄米の9割以上の栄養は、胚芽・糠にあります

イコール

③白米は、美味しいですけどね・・・コメ辺に白で『粕・カス』だそうです。(栄養はですよ)

2010年11月14日

豆腐・・・江戸の三白①

「しかし、まァ何といっても、わしらの世界で一番うまいのは豆腐で、古来《豆腐百珍》

といって百通りの料理がある。昆布をしいて湯豆腐を生醤油で食べるのもうまいが、

醤油の中へねぎを切り込んだりするのはいけないことじゃ。(中略)豆腐の一番うまいのは生のまま

醤油をかけて食べるのじゃが、豆腐が出来るのを待っていて、水へ入れずにすぐ皿にとり、

温かいうちにすぐ食べるのじゃ。(中略)わしは金物で豆腐を切るのは絶対に禁じている。

あれは木のしゃもじのようなもので切らなくてはいけない。水へ入れておくのは愚の至りじゃ。」

(『味覚極楽』中公文庫より)

語り手は増上寺大僧正・道重信教氏(1856-1934)・・・

道重大僧正は、こうもいっております。

「冷飯に沢庵は、旨いものじゃ」・「大根は昆布を敷いたのへ、皮をむかずにふたつ位

ポキリと折って煮たのがよろしい」・「砂糖などを使ったり、外のものを入れて味をとったり

鰹節をかけたりしては、せっかくの豆腐の味がなくなるのじゃ」などなど・・・

各界の名士や食通が味覚談義をする明治時代にあって、

米、大根、豆腐の味わいを素朴に語る大僧正は、まさに「江戸人の舌」を持っていたのでしょう。

前回でも言ったとおり、私は、食通では、ありませんし江戸人の舌を持っているわけでもありません

三白を語るには、あまりにも味覚が、おそまつ・・・豆腐料理もあまり知りません・・・

そこで、道重大僧正の話にもあった、「豆腐百珍」のはなしを少し・・・

天明二年(1782)、大阪でこの書が出版されるや、大評判を呼び、たちまち江戸を巻き込み

第一次食ブームを起こしました。それまでの料理本が実用一辺倒で、料理法や献立を紹介

するのみだったのが、素材を豆腐に限定して、料理法のバリエーションや格付けを楽しんでおり

同時に、豆腐料理を知的興味の対象としています。

あまりの人気に、続編も出て、豆腐だけで二百三十八種類の料理法を紹介しています。

どれも調理法が簡単で、美味?・・・(試してませんが、そうだと思います)との事で、

以来、「百珍もの」と呼ばれ「鯛百珍」「甘藷百珍」「海鰻百珍」「玉子百珍」と

おびただしい追従本を生み、百珍ブームを築いていったそうです。

豆腐といえば忘れられない話があります。越後長岡藩主・牧野忠敬は、藩財政立て直しの為

ハードな倹約を実行し、自ら進んで木綿を着用し、豆腐半丁をおかずとして五年間過ごしました。

主君が質素にすれば、家臣もそれにならいますから、その効果は絶大でした。

彼が藩主になったのは十六歳の時それから足かけ五年、倹約で国庫もうるおってきた、矢先に

二十歳の若さで、亡くなっております。あわれです。

江戸後期は、どの藩も深刻な財政難により、想像以上の倹約を余儀なくされ、多くの大名が

献立に豆腐を用いました。

現存する大名家の食事記録によれば、献立は一汁一菜で月に一日を除き全て豆腐料理でした。

同じ頃、江戸の職人は一汁三菜、庶民は百珍ブームに浮かれていました・・・

大名が、生活の為の栄養として安価な豆腐を食べていたのに対し

庶民は、趣味の延長で豆腐を楽しんでいた・・・なんとも、皮肉なはなしです。

2010年11月14日

江戸の食通・・・「江戸の三白」

前々回のブログで、「次回は、大食いの・・・」という事を書いたのですが、

江戸の大食いは、殆どフィクションで、笑い話です。(と学者さん達が、言っております)

実際、「万八楼」という料理屋でおこなわれた、大飲み大食大会での記録は、あまりにもデタラメで

信じ難いものばかり、酒を一斗九升五合(35ℓ)飲んだとか、ご飯六十八杯を醤油を二合かけて食べたとか

饅頭五十個+羊羹七本+薄皮餅三十五個にお茶十七杯とか・・・聞いてるだけで、気持ち悪くなるもの

ばかりで、正直信じられません・・・おもしろい話ではあるので・・・私個人的には好きなのですが・・・

江戸の通人のプライドを傷つけてしまう気がしてちょっと後回しにさせて頂きます。

本来は、江戸人と言えば、味に関しては繊細で淡白なものを、好んだといいます。

そこに、「粋」という独特のこだわりが加わって江戸の食文化をつくりだしていったのでしょう

私のように科学調味料に慣れてしまい、ビックマックが大好きなんて言ってしまう人間に

江戸の食文化を語る資格は、無いのかもしれませんがね・・・そこは許していただいて

まずは、江戸人の味覚について追って行きたいと思います。

その為には、江戸人の舌を手にいれなくてはいけません・・・

「江戸の三白」って御存知ですか、豆腐・大根・白米に集約され、ほかに鯛と白魚を加えて

「五白」なんて言ったりもします。共通するのは、淡白でデリケートな味わい

これら「白」を制覇できれば、江戸一流の食通になれるそうなんですが、

あいにく、私の舌は、あまりにも「欧化」されていて、ソースやスパイスを使って

味のハーモニーを楽しむ事はできても、素材の奥行きそのものを堪能することには慣れていません。

そこで、一週間、「調味料断ち」をためします。(例えばの話ですよ・・・)

調味料断ちとは、化学調味料、スパイス、ソースをいっさい使わず、塩味(天然のものに限る)

だけで物を食べます。するとアラ不思議、お米の銘柄ちがい、豆腐の豆の香り、大根の産地の違い

など、今まで気がつかなかったことが、わずかながら解ってくると言います。

(以前、TVで野菜ソムリエの方が、言ってました・・・)

これが、「江戸人の舌」なのだと思います。

・・・一流の食通になるのは、大変ですね、私にはちょっと無理かも・・・です。

また、江戸人にとって「料理」とは特殊なもので、毎日の「おかず」とは違うものでした。

つまり「空腹を満たす」とか「栄養をとる」ということとは無縁で、

料理、すなわちこれ「風流」だったのです。生存の為のエネルギー摂取は「菜肴」といって

料理とは別だったと言います。

「料理」といえば、「お茶を点てる」とか、「花を生ける」とかと同等の「趣味」であった

わけですね・・・「舌で解する風流」・・・大食の私とは、まったく無縁ではありますが、

まずは、「三白」から挑戦していきましょう・・・

というわけで次回は、豆腐のお話し(今度は、ちゃんとしま~す・・・)

2010年11月10日

江戸の食・・・

先日、忘年会で、ある料理屋さんに行ってきましたが・・・

「いや〜、美味しかったですね〜」材料にもこだわっていて、手間も掛けてる

しかも、安い・・・今は、総体的に物が安いですが、特に「食」に関しては、

びっくりするほですね、ランチなどは、ワンコインでかなり美味しいものが、食べれたりします。

(これで、商売が成り立つの?・・・なんて心配になるくらいですね)

15年〜20年前では、考えられませんでした。(安いのは、ファーストフード店くらいだったのでは・・・)

その当時は、「空前の食ブーム」とか「一億総グルメ時代」なんて、新聞や雑誌に書かれたりして

だれもが、食事には、相当お金を使っていたのでは・・・(ファーストフード店も、潰れてしまうほど)

例えば、三陸沖の、本マグロを食べに行こうとか、シェフに今日の材料の仕入れ具合を聞いた上で

メニューを決めるなどという、きいたふうな事をしていた方も結構いたのではないでしょうか、

これは、食通の文化というより、食通ごっこというゲームです。

(評論家きどりの人、結構いましたよね・・・)

こんな時代が江戸の昔にもありました。江戸最後最大の爛熟期、文化、文政の頃です。

浅草・山谷の「八百善」(創業宝暦年間〜現在・・・平成十六年閉店)が、

食通の桧舞台で、そこには数々のエピソードが伝えられています。

例えば、ある時、酒井抱一(大名の弟で当時随一の通人)が、ここの刺身を一口食べて

箸を置いたので同席の物がいぶかしんだところ、

「研ぎたてで、すすぎの足りない包丁の移り香がある」と言ったといいます。

呆れる話は、まだあります。

通人が二〜三人で酒を飲み、飽きたから旨い茶漬けでも食おうと、八百善へ立ち寄った。

しばらくお待ち下さいと、半日も待たせて、ようよう、初物の瓜と茄子の粕漬を塩出しして

刻んだ香の物と煎茶を出した。さらさらと食って、いざ勘定となると一人前一両二分・・・

(この当時の一両二分は、現在のお金に換算すると20万円以上)

客が、目を丸くすると、亭主は、「茶に合う水を多摩川まで早飛脚に汲みに遣わせました」

と答えたといいます。山谷から多摩川・・・時間もお金もかかるのは当然であります。

もう一つ、こんな話もあります。

幕末、曽谷士順という医師が、姑の長崎奉行・高橋越前守の家で御馳走になった時のこと・・・

箸休めに添えられたハリハリ漬があまりにも美味しいので、たずねると、八百善のだという

次の日さっそく召使いにお重を持たせて買いに行かせた。すると代金が二分(7万5千円くらい)

だという、その訳は、「手前どものハリハリは尾張から取り寄せた一本寄りの細大根を、

辛味の出るのをおそれて水で洗わず、はじめからミリンで洗って漬けておりますもので・・・」

だから、高いと言ったとの事・・・・・呆れてしまいます。

こんな事は、洒落と心得て、笑ってすごせば良いのでしょうが、どうもキザが過ぎます。

私は、どちらかというと、同時代に催された「大食会」ほうが好きです。

ただただ、たくさん食べた方が、勝ちという馬鹿馬鹿しさは痛快ですね、

と言う事で、次回は、江戸の大飲大食のエピソードをご紹介しちゃおうと思います。

それでは、また・・・

「いや〜、美味しかったですね〜」材料にもこだわっていて、手間も掛けてる

しかも、安い・・・今は、総体的に物が安いですが、特に「食」に関しては、

びっくりするほですね、ランチなどは、ワンコインでかなり美味しいものが、食べれたりします。

(これで、商売が成り立つの?・・・なんて心配になるくらいですね)

15年〜20年前では、考えられませんでした。(安いのは、ファーストフード店くらいだったのでは・・・)

その当時は、「空前の食ブーム」とか「一億総グルメ時代」なんて、新聞や雑誌に書かれたりして

だれもが、食事には、相当お金を使っていたのでは・・・(ファーストフード店も、潰れてしまうほど)

例えば、三陸沖の、本マグロを食べに行こうとか、シェフに今日の材料の仕入れ具合を聞いた上で

メニューを決めるなどという、きいたふうな事をしていた方も結構いたのではないでしょうか、

これは、食通の文化というより、食通ごっこというゲームです。

(評論家きどりの人、結構いましたよね・・・)

こんな時代が江戸の昔にもありました。江戸最後最大の爛熟期、文化、文政の頃です。

浅草・山谷の「八百善」(創業宝暦年間〜現在・・・平成十六年閉店)が、

食通の桧舞台で、そこには数々のエピソードが伝えられています。

例えば、ある時、酒井抱一(大名の弟で当時随一の通人)が、ここの刺身を一口食べて

箸を置いたので同席の物がいぶかしんだところ、

「研ぎたてで、すすぎの足りない包丁の移り香がある」と言ったといいます。

呆れる話は、まだあります。

通人が二〜三人で酒を飲み、飽きたから旨い茶漬けでも食おうと、八百善へ立ち寄った。

しばらくお待ち下さいと、半日も待たせて、ようよう、初物の瓜と茄子の粕漬を塩出しして

刻んだ香の物と煎茶を出した。さらさらと食って、いざ勘定となると一人前一両二分・・・

(この当時の一両二分は、現在のお金に換算すると20万円以上)

客が、目を丸くすると、亭主は、「茶に合う水を多摩川まで早飛脚に汲みに遣わせました」

と答えたといいます。山谷から多摩川・・・時間もお金もかかるのは当然であります。

もう一つ、こんな話もあります。

幕末、曽谷士順という医師が、姑の長崎奉行・高橋越前守の家で御馳走になった時のこと・・・

箸休めに添えられたハリハリ漬があまりにも美味しいので、たずねると、八百善のだという

次の日さっそく召使いにお重を持たせて買いに行かせた。すると代金が二分(7万5千円くらい)

だという、その訳は、「手前どものハリハリは尾張から取り寄せた一本寄りの細大根を、

辛味の出るのをおそれて水で洗わず、はじめからミリンで洗って漬けておりますもので・・・」

だから、高いと言ったとの事・・・・・呆れてしまいます。

こんな事は、洒落と心得て、笑ってすごせば良いのでしょうが、どうもキザが過ぎます。

私は、どちらかというと、同時代に催された「大食会」ほうが好きです。

ただただ、たくさん食べた方が、勝ちという馬鹿馬鹿しさは痛快ですね、

と言う事で、次回は、江戸の大飲大食のエピソードをご紹介しちゃおうと思います。

それでは、また・・・

2010年11月04日

江戸の美人・・・

江戸時代の美人というと、誰もが即座に思い浮かべるのが歌麿の「ポッピンを吹く女」・・・

下膨れで、小さい目、もったりとした鼻に、さくらんぼのような唇。ところが、この顔のはやったのは、

ほんの十年たらず。江戸の二百六十年間を通して、あの顔がモテたわけではありません。

今と同じで、江戸美人にも流行がありました。

当時は、錦絵が、ブロマイド代り(版画技術の向上で大量に出回った)

当時の錦絵の人気で、追ってみましょう。

はじめて登場したのは、江戸笠森稲荷前の水茶屋で働く、お仙という看板娘、

人気絵師・鈴木春信の描く彼女は、抱きしめれば折れそうな手足と、幼さの残る顔の、典型的な

清純派のイメージ・・・

続いて鳥居清長が九頭身から十頭身という、すらりと背の高い健康美人を描いています。

お仙が小鳥のような愛らしさとすれば、こちらは鶴のようなおおらかさがあります。

眉はぐっと濃くなり、妖精のようなはかなさは消え、澄んだ切れ長の目と、愛嬌あふれる口元は、

明るくおきゃんなイメージだそうです・・・

その後くるのが、歌麿です。有名なのは、浅草寺の茶屋の難波屋おきた、

両国のせんべい屋の娘・高島屋お久、芸者の富本豊雛(とよひな)の、寛政三美人・・・

三人の共通点は、おっとりした中にも、見つめる目を見つめ返すような一途さがあって、

「こんな娘と差し向かいで飲んだら、さぞや酒がうまかろう」と思わせたみたいです。

この三人は、そろいもそろって、玉の輿にのっております。

おきたは、大坂の豪商の許へ行き、豊雛は、大名家の側室にむかえられ、

お久は浅草の煎餅屋の大店に嫁ぎました。

それぞれ美貌ゆえに裕福に暮らしましたとさ・・・めでたし、めでたし・・・

明和二年(1765)~

明和三美人の一人、笠森お仙(鈴木春信)

天明四年(1784)~

健康美女???だそうです・・・(鳥居清長)

寛政八年(1796)~10年足らず

寛政三美人・左:お久・中央上:豊雛・右:おきた(喜多川歌麿)

みんな、同じにみえる・・・ぷ・ぷ・ぷ

下膨れで、小さい目、もったりとした鼻に、さくらんぼのような唇。ところが、この顔のはやったのは、

ほんの十年たらず。江戸の二百六十年間を通して、あの顔がモテたわけではありません。

今と同じで、江戸美人にも流行がありました。

当時は、錦絵が、ブロマイド代り(版画技術の向上で大量に出回った)

当時の錦絵の人気で、追ってみましょう。

はじめて登場したのは、江戸笠森稲荷前の水茶屋で働く、お仙という看板娘、

人気絵師・鈴木春信の描く彼女は、抱きしめれば折れそうな手足と、幼さの残る顔の、典型的な

清純派のイメージ・・・

続いて鳥居清長が九頭身から十頭身という、すらりと背の高い健康美人を描いています。

お仙が小鳥のような愛らしさとすれば、こちらは鶴のようなおおらかさがあります。

眉はぐっと濃くなり、妖精のようなはかなさは消え、澄んだ切れ長の目と、愛嬌あふれる口元は、

明るくおきゃんなイメージだそうです・・・

その後くるのが、歌麿です。有名なのは、浅草寺の茶屋の難波屋おきた、

両国のせんべい屋の娘・高島屋お久、芸者の富本豊雛(とよひな)の、寛政三美人・・・

三人の共通点は、おっとりした中にも、見つめる目を見つめ返すような一途さがあって、

「こんな娘と差し向かいで飲んだら、さぞや酒がうまかろう」と思わせたみたいです。

この三人は、そろいもそろって、玉の輿にのっております。

おきたは、大坂の豪商の許へ行き、豊雛は、大名家の側室にむかえられ、

お久は浅草の煎餅屋の大店に嫁ぎました。

それぞれ美貌ゆえに裕福に暮らしましたとさ・・・めでたし、めでたし・・・

明和二年(1765)~

明和三美人の一人、笠森お仙(鈴木春信)

天明四年(1784)~

健康美女???だそうです・・・(鳥居清長)

寛政八年(1796)~10年足らず

寛政三美人・左:お久・中央上:豊雛・右:おきた(喜多川歌麿)

みんな、同じにみえる・・・ぷ・ぷ・ぷ

2010年11月03日

いつの時代も男心は、女性とか・・・

最近、男性のお化粧やお洒落に対する関心が高まっているようであります・・・

顔じゃないよ心だよ、とは長い間言われてきた男性に関する美意識ですが、

それでもやっぱり女の子はメンクイです。見目うるわしく、気立ての良い殿方であれば、

これに越したことはありません。

江戸は本来「武都」すなわち男の都で、当初は女性が大変少ない所でした。

後期には、男女の人口比は解消されましたが、

上流階級の男性が複数の女性を独占していたこともあり、

一般の間には、生涯独身の男性も少なくありませんでした。

そんなわけで、江戸では今以上に熱心に、女心を射止めるための努力がなされていたようです・・・!?

江戸でもてる男の理想像は、色白で細身の美男・・・当然お金持ち、

イメージとしては、歌舞伎の女形でしょうか、それとも細マッチョ・・・荒々しい江戸っ子には、難しい・・・

それでも、なんとかモテたいと思う人は、特技を身につけます。

今でもミュージシャンは女の子の憧れですが、

江戸の頃も唄がうまくて三味線の弾ける男の子がモテました。

音楽が苦手な人にはモノマネがあります。コンパなどで芸能人のモノマネをする男の子が

人気者になりますね。

江戸では、もっぱら歌舞伎役者のモノマネをしました。

ちょっと意外なのは、筋肉ムキムキのフトマッチョ系が江戸でもモテなかったことです。(今と同じ・・・)

「人力」が生活エネルギーだった江戸時代は、普通に暮らしていても、男のひとにはそうとうの筋肉が

ついていたし、町には褌一本で駆け回る肉体労働者も多かったので、ムキムキ肉体美には、

さほどの感動もなかったようです。

逆に色白のやさ男が希少価値としてもてはやされ、侠気が売りの博徒でさえ、真っ白なキズのない体を

自慢にしたといいます。(ちゃんとした博徒は、刺青をしてなかった)

こうして男の子たちは特技をならい覚え(こんな素人芸にしても各町内に稽古場ができた)

その上ファッションセンスや粋な会話を洒落本(当時の最先端スタイルブック件風俗小説件タウン情報誌)で研究しました。

江戸というと、とかく献身的な女性の姿が強調されますが、その女性を獲得するための並々ならぬ

努力についてはあまり語られていません。

女性にモテた江戸の男性が、同胞に授けた極意とは・・・

「惚れられようとはゆめゆめ思うな、嫌われぬことだけに専念せよ」・・・

なんともけなげでいじらしい男心です。

顔じゃないよ心だよ、とは長い間言われてきた男性に関する美意識ですが、

それでもやっぱり女の子はメンクイです。見目うるわしく、気立ての良い殿方であれば、

これに越したことはありません。

江戸は本来「武都」すなわち男の都で、当初は女性が大変少ない所でした。

後期には、男女の人口比は解消されましたが、

上流階級の男性が複数の女性を独占していたこともあり、

一般の間には、生涯独身の男性も少なくありませんでした。

そんなわけで、江戸では今以上に熱心に、女心を射止めるための努力がなされていたようです・・・!?

江戸でもてる男の理想像は、色白で細身の美男・・・当然お金持ち、

イメージとしては、歌舞伎の女形でしょうか、それとも細マッチョ・・・荒々しい江戸っ子には、難しい・・・

それでも、なんとかモテたいと思う人は、特技を身につけます。

今でもミュージシャンは女の子の憧れですが、

江戸の頃も唄がうまくて三味線の弾ける男の子がモテました。

音楽が苦手な人にはモノマネがあります。コンパなどで芸能人のモノマネをする男の子が

人気者になりますね。

江戸では、もっぱら歌舞伎役者のモノマネをしました。

ちょっと意外なのは、筋肉ムキムキのフトマッチョ系が江戸でもモテなかったことです。(今と同じ・・・)

「人力」が生活エネルギーだった江戸時代は、普通に暮らしていても、男のひとにはそうとうの筋肉が

ついていたし、町には褌一本で駆け回る肉体労働者も多かったので、ムキムキ肉体美には、

さほどの感動もなかったようです。

逆に色白のやさ男が希少価値としてもてはやされ、侠気が売りの博徒でさえ、真っ白なキズのない体を

自慢にしたといいます。(ちゃんとした博徒は、刺青をしてなかった)

こうして男の子たちは特技をならい覚え(こんな素人芸にしても各町内に稽古場ができた)

その上ファッションセンスや粋な会話を洒落本(当時の最先端スタイルブック件風俗小説件タウン情報誌)で研究しました。

江戸というと、とかく献身的な女性の姿が強調されますが、その女性を獲得するための並々ならぬ

努力についてはあまり語られていません。

女性にモテた江戸の男性が、同胞に授けた極意とは・・・

「惚れられようとはゆめゆめ思うな、嫌われぬことだけに専念せよ」・・・

なんともけなげでいじらしい男心です。