2010年12月07日

江戸の武士とは・・・③・旗本

まずは、大名から・・・なんて言っておきながら、気がつけば二週間も過ぎておりました・・・

(これは、昔の飲み会で武士の話を熱弁したあげく、すっかりういてしまった苦い経験によるものです

どうぞお許しを・・・)

旗本は、将軍の直臣でおおむね知行百石以上のことを言う(将軍に拝謁できた)

俗に旗本八万旗と言うが、これは大げさな表現で、実際には旗本が五千人、

御家人が一万四千人ほどだった。(八万旗とは、家来や使用人も含めてだと思います)

旗本は、徳川家臣団の中核だったから、「直参旗本」と称し、非常に高いプライドを持っていた。

彼らに対しては、大名でさえ遠慮することもあった。

ただし、旗本すべてがそうではなく、旗本のうちでも、家格の高い者がそうした意識を

持っていたのである。

旗本の家格のうちで最も自負を持ち、優遇されたのは、「両番家筋」の者で、「大番家筋」の者がそれに次いだ

両番とは、将軍の身辺を警護する軍事組織である書院番と小姓組番の二つの「番」を指す。

代々、これら番に配属される家を「両番家筋」と称したのである。

大番は、徳川家の軍事組織の中核で、両番に次ぐ「番」だった。

「大番家筋」の旗本は、おおむね知行三百石以上で、騎馬の格である。両番と大番の差は、

将軍との距離の差による。

次いで、「新番」、徒士格の旗本である小十人組があり、これらを総称して「五番方」と言った。

その他に、役職に就かず、番にさえ配属されない「小普請」の旗本がいた。

旗本(有名人)

長谷川平蔵宣以(鬼平犯科帳)*実在

家格(家柄)・・・両番家筋

役職・・・書院番士→徒頭→先手弓組組頭(弓二番手)→火付盗賊改

禄高(知行地)・・・四百石(家禄)→千五百石(役高)

官位・・・布衣(六位相当)

殿中席次・・・躑躅の間

特権・・・両番家筋(書院番、小姓組番)は出世はしやすい。

補足・・・火付盗賊改は、先手の組頭から選ばれたが、出費が多く、出世しにくく

はずれ役だった。

ちなみに鬼平の息子うっかり者の辰蔵は、父よりはるかに世渡り上手で、

従五位下山城守に爵任している。

遠山金四郎景元(御存知、遠山の金さん)*実在

家格(家柄)・・・大番家筋?(父(養子)の実家が両番家筋だったのでそれなりに優遇された)

役職・・・小納戸・小納戸頭取→小普請奉行→作事奉行→勘定奉行→北町奉行→大目付→南町奉行

禄高(知行地)・・・五百石(家禄)→三千石(役高)

官位(極官)・・・従五位下左衛門少尉(じゅごいのげさえもんのじょう)

殿中席次・・・桔梗の間

特権・・・大番家筋は、両番家筋(書院番、小姓組番)に次ぐ家格でしたが、出世はしにくい。

補足・・・金さんは、小納戸『将軍や、大御所の雑務をする職』という比較的出世しやすい役で、

出世の道をきりひらいたようです。)

前回の「大名」編にのせた大岡越前の家も「両番家筋」です。

2010年11月20日

江戸の武士とは・・・②

御目見と御目見以下

武士を単純に分けると上士、平士、下士の三つの身分に分かれます。

幕府の組織も藩の組織も三つの身分を基本にして組織を作り上げていました。

幕府を例にとると大分して大名(上士)と、徳川家直属の旗本(一部の上士と平士)・御家人(下士)

に分けられます。(身分は、個人では無く、全て家に家格としてつけられていた)

旗本と御家人の区別は複雑な点もあるので一般には御目見(旗本)と御目見以下(御家人)

に分けられてますが、御目見とは将軍に御目通りを許される資格です。

藩(大名家)においても、将軍が大名に代わるだけで、基本は同じです。

現代人の私達には、理解し難い事ですが、御目見えできる出来ないは、武家にとって

非常に重要なことで、家格の違いといえます。

このような、武士の家格の違いは、就ける役職(出世)、収入、

家臣の持ち方、交友関係、服装、食事、住居、態度、言葉、婚姻のあり方など、

武士の生活すべてにかかわっており、重要でした。(ちょっと簡単に書きすぎましたが)

実際の家格は、もっと細かくて非常にわかりにくいです。

私の持つ本でも、この10倍くらいの文章で説明しております。

たとえば、大名(一万石以上)を例に上げても、

*親藩(家康を始め歴代将軍やその兄弟の血縁、主に松平姓、御三家・御三卿は別格で徳川姓)

*譜代(関ヶ原以前に臣従した大名とその分家・三河以来の家臣・武田家や今川家の旧臣

・関東入封後と分けられる、大名になれたのはほとんど三河以来)

*外様(関ヶ原後臣従の大名とその分家、稀に、願い譜代になる家も・・・)

領地の多貧(国持・国持並・城持・城持並・無城)の呼び名が5段階になっていたり

他に・官位・家筋(家柄)・将軍家との親疎により

江戸城内での席次(上から、大廊下・黒書院留の間・大広間・留の間御次・帝鑑の間・

柳の間・雁の間・菊の間)でわけられたり、将軍への進物や拝領品の取り次ぎも、二十万石以上は、

老中が、それ以下は、奏者番とか・・・葵の紋を使えるとか、外様でも松平姓を名乗れるとか・・・

他にも色々・・・・・・・・

(こんな事は、知らなくても良いことなのですが、勝手に書かせていただきました)

幕府は、二百六十~二百七十家ある、大名家を上記のような格付けにより統率していたわけですが、

正直、わかりにくいですよね、ばかばかしいとさえ言えます。(わざわざ複雑にしていますね。)

これは、開幕時の外様大大名の懐柔(官位は高く、領地も多め)と

牽制(格を付ける事により上下をはっきりさせ、幕政に関与させない為)

と譜代大名の統制(幕政に参画できる資格を与えるが、その分、領地は少なめ)

小大名には、恩着せ・・・(実際、徳川綱吉などは、気分次第で旗本を大名にしていた)

というような幕府の思惑と権力誇示があったのだと思われます。

・・・・・「ん~何の事・・・」と聞こえてきそうですが・・・

質問は、後程・・・

少しでもわかりやすくする為、時代劇や歴史上の有名人物で、

それぞれの身分の例をあげたいと思います。まずは、大名から

(wikiでしらべればだいたいわかることなのですが・・・まあ、一応)

大名

徳川光圀(水戸黄門でお馴染み・実在の人物)

①家格(家柄)・・・国持(国主)(家康の十一男頼房を藩祖とする家柄)

御三家としては、末席

②役職・・・水戸藩主・副将軍(副将軍は、あくまでも体裁、本当の役では無い)

③禄高(知行地)・・・常陸国三十五万石(表高)

④官位(極官)・・・従三位権中納言(じゅさんみごんのちゅうなごん)

⑤殿中席次・・・大廊下、上の部屋(御三家、後に御三卿も)

⑥特権・・・徳川姓を名乗れた。水戸家は、副将軍なので参勤交代無し・・・

⑦将軍家との親疎・・・親藩(御三家)

井伊直弼(安政の大獄・桜田門外の変で有名)

①家格(家柄)・・・譜代筆頭・国持(国主)(幕府軍の先方を務める家柄・藩祖は徳川四天皇、井伊直正)

②役職・・・彦根藩主・大老

③禄高(知行地)・・・譜代では、最高の三十五万石(近江国)(表高)

④官位(極官)・・・正四位上左近衛権中将(しょうしいのじょうさこんえごんのちゅうじょう)

⑤殿中席次・・・黒書院留の間(越前家以外の親藩と井伊家、その他大老や老中を勤めた家)

⑥特権・・・大老(非常事態の役職・幕政最高位)になれた。(井伊家は5人の大老を輩出)

⑦将軍家との親疎・・・譜代(三河以来)

浅野長矩(忠臣蔵・松の廊下刃傷で・・・即日切腹したお殿様)

①家格(家柄)・・・城持(城主)・(広島浅野家四十二万石の分家)

②役職・・・赤穂藩主

③禄高(知行地)・・・五万三千石(播磨国赤穂)→改易・・・後に弟の大学長広が5百石を賜り、

旗本として御家再興

④官位・・・従五位下内匠頭(じゅごいのげたくみのかみ)

⑤殿中席次・・・柳の間

⑥特権・・・領地内に城を持てた

⑦将軍家との親疎・・・外様(分家)

大岡忠相(名奉行、大岡越前)

①家格(家柄)・・・旗本・両番家筋→大名(領主)

②役職・・・書院番士→徒頭→使番→目付→山田奉行→普請奉行→南町奉行(江戸)

→寺社奉行兼奏者番(大名役)

③禄高(知行地)・・・千九百二十石→一万石

④官位(極官)・・・従五位下越前守(じゅごいのげえちぜんのかみ)

⑤殿中席次・・・最終的に芙蓉の間(寺社奉行と奏者番は、大名だが他の三奉行や大目付と同室)

⑥特権・・・両番家筋(書院番&小姓組番)は、旗本のエリートコース

⑦将軍家との親疎・・・三河以来の旗本→譜代

2010年11月05日

江戸の武士とは・・・①

江戸を話す上で、避けては通れない存在、武士・・・(引かないでくださいね・・・)

皆さんも、歴史の授業で江戸時代の身分を、「士農工商」と習ったことがあると思いますが、

それは、便宜的な分け方で、実際は、武士とそれ以外しかありません、

ただし、武士身分の中には、さらに複雑な身分内身分とでも言うべき階層差が存在し

それを説明するのは、非常に難しい・・・(武士は、現在、存在しないので比較対照が無い)

ので、ゆっくり細かく説明をしていこうと思います。

江戸時代の武士は、上は大名から下は武家奉公人に至るまで厳しい格式と複雑な役職の組織で

統制されていました。

格とは資格の格で、身分上の栄誉または特権や階級を表す言葉であり、役職とは公職を意味するもです。

格はその人につくのが本当ですが、封建制時代の特色として世襲制であるため家につくのが

慣行となっていました。

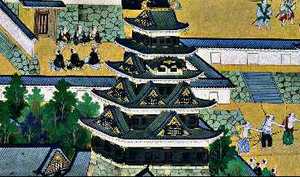

家康が1603年に江戸幕府を開いた当初は別に定まった格や職制も無く、それ以前の分国体制の

延長に過ぎなかったのですが、やがて、「武家諸法度」が作られ、全国の諸大名を臣従させ

治国民政が行き届いて来ると階層確定のため、格をつくり職制も細分化されていったのです。

次回「御目見と御目見以下」につづく・・・

皆さんも、歴史の授業で江戸時代の身分を、「士農工商」と習ったことがあると思いますが、

それは、便宜的な分け方で、実際は、武士とそれ以外しかありません、

ただし、武士身分の中には、さらに複雑な身分内身分とでも言うべき階層差が存在し

それを説明するのは、非常に難しい・・・(武士は、現在、存在しないので比較対照が無い)

ので、ゆっくり細かく説明をしていこうと思います。

江戸時代の武士は、上は大名から下は武家奉公人に至るまで厳しい格式と複雑な役職の組織で

統制されていました。

格とは資格の格で、身分上の栄誉または特権や階級を表す言葉であり、役職とは公職を意味するもです。

格はその人につくのが本当ですが、封建制時代の特色として世襲制であるため家につくのが

慣行となっていました。

家康が1603年に江戸幕府を開いた当初は別に定まった格や職制も無く、それ以前の分国体制の

延長に過ぎなかったのですが、やがて、「武家諸法度」が作られ、全国の諸大名を臣従させ

治国民政が行き届いて来ると階層確定のため、格をつくり職制も細分化されていったのです。

次回「御目見と御目見以下」につづく・・・