2011年01月23日

山くじら・・・

おそろしきものの喰いたき雪の空 (江戸川柳)

・・・・・そんな雪もよいの、江戸の空の下。ひまをもてあました野郎一匹、

寒く寂しい夜、食いたくなるものといえば、「ぼたん」こと、猪鍋にちがいあるめえ

とはご明察???おしい・・・だが、ちとちがう・・・

(by杉浦日向子さん大江戸美味草紙より)

ちなみに、ここでの正解は・・・「鉄砲」こと・・・ふぐ

江戸時代、冬の寒空には、酒の肴として、猪鍋がよく食べられました。

猪のことを「山くじら」と言いますね、

江戸では、山くじらをおもに相模の丹沢から仕入れていましたが、

人気があり、伊豆からも仕入れておりました。伊豆の沿岸からは魚も運ばれましたが、

薪や柴も誇大な量が運ばれており、それらの船に便乗させるので、運び賃がさほどかからず、

むしろ割安だったのだそうです。

2011年01月13日

お江戸の酒合戦・・・

おはようございます。

皆様、年末から続く忘新年会・・・いかがおすごしでしょうか

間違っても「酒の飲み比べ」なんてしてませんよね?(体に悪いので止めましょう・・・(^^;)

まあ、世の中平和だと、変なことしがち・・・

動乱の時代には、英雄の武勇談が熱く語られますが、四海波静かと言う泰平の世には、血なまぐさい

話は不似合い・・・英雄にかわって世人の喝采を浴びたのが、いわゆる「奇人・変人」・・・

江戸の時代もそうです。そんな奇人変人が集まって、お酒で合戦・・・

・・・いわゆる飲み比べをしておりました。

以下、杉浦日向子さん大江戸美味草紙より・・・

泰平の江戸では、「酒合戦」というバカげた呑みくらべが、そこかしで、もよおされた。

「酒合戦」につかわれる大盃を、俗に「武蔵野」と称す。

江戸は、「武蔵野は月のいるべき山もなし、草より出でて草にこそ入れ」と、

かつて平安の都人を詠嘆せしめた辺境の荒地だった。見渡す限りの原野。

すなわち、野見尽くせぬ・・・呑み尽くせぬ・・・

それほどなみなみたっぷり酒の入る盃と言う意味だ。大相撲の千秋楽に、優勝力士が抱える朱盃へ、

月とススキの蒔絵をほどこせば「武蔵野」の基本形となる。

文化十四年(1817)三月二十三日、両国柳橋の料亭、「万八楼」での記録が、

江戸第一の盛会として、世に名高い。

六十八歳の堺屋忠蔵は、三升入りの大盃で三杯(九升)呑み、かたや三十歳の鯉屋利兵衛は、

おなじ大杯で六杯半(一斗九升五合)呑んだもののさすがにぶっ倒れ、しばし休んだのち、

茶碗に水を十七杯飲んだとか、四十七歳の伊勢屋伝兵衛は、八升一合呑んだあと、

飯を三杯食って、茶を九杯飲んで、さらに甚句を踊ってみせたとか、一斗五合を呑んでぶっ倒れたが、

そのあと砂糖湯を茶碗で七杯飲んだ屋敷の使用人などなど、なんともあきれ果てる数字が、

うんざりするほどえんえんと並んでいる。

皆様、年末から続く忘新年会・・・いかがおすごしでしょうか

間違っても「酒の飲み比べ」なんてしてませんよね?(体に悪いので止めましょう・・・(^^;)

まあ、世の中平和だと、変なことしがち・・・

動乱の時代には、英雄の武勇談が熱く語られますが、四海波静かと言う泰平の世には、血なまぐさい

話は不似合い・・・英雄にかわって世人の喝采を浴びたのが、いわゆる「奇人・変人」・・・

江戸の時代もそうです。そんな奇人変人が集まって、お酒で合戦・・・

・・・いわゆる飲み比べをしておりました。

以下、杉浦日向子さん大江戸美味草紙より・・・

泰平の江戸では、「酒合戦」というバカげた呑みくらべが、そこかしで、もよおされた。

「酒合戦」につかわれる大盃を、俗に「武蔵野」と称す。

江戸は、「武蔵野は月のいるべき山もなし、草より出でて草にこそ入れ」と、

かつて平安の都人を詠嘆せしめた辺境の荒地だった。見渡す限りの原野。

すなわち、野見尽くせぬ・・・呑み尽くせぬ・・・

それほどなみなみたっぷり酒の入る盃と言う意味だ。大相撲の千秋楽に、優勝力士が抱える朱盃へ、

月とススキの蒔絵をほどこせば「武蔵野」の基本形となる。

文化十四年(1817)三月二十三日、両国柳橋の料亭、「万八楼」での記録が、

江戸第一の盛会として、世に名高い。

六十八歳の堺屋忠蔵は、三升入りの大盃で三杯(九升)呑み、かたや三十歳の鯉屋利兵衛は、

おなじ大杯で六杯半(一斗九升五合)呑んだもののさすがにぶっ倒れ、しばし休んだのち、

茶碗に水を十七杯飲んだとか、四十七歳の伊勢屋伝兵衛は、八升一合呑んだあと、

飯を三杯食って、茶を九杯飲んで、さらに甚句を踊ってみせたとか、一斗五合を呑んでぶっ倒れたが、

そのあと砂糖湯を茶碗で七杯飲んだ屋敷の使用人などなど、なんともあきれ果てる数字が、

うんざりするほどえんえんと並んでいる。

2011年01月06日

江戸っ子の正月・・・散歩とゴロ寝

江戸庶民の正月は、これからの一年をつつがなく過ごすための充電休暇だった。

だからもっぱら寝正月。「骨休め」と称した。のんびりゆったりくつろいで、

家の中でゴロゴロしたり、外へ出てプラプラしたりした。

ことに年明けの日は、初日のお天道様から、まっさらな一年の清く良い「気」が

地に降りそそぐから、天に向かって体を開いていれば、それを満身に受けることによって

丈夫な一年が過ごせると信じられた。

部屋ではコタツに足つっこんで仰向けでゴロ寝、路では空を仰いで散歩(当時は車の往来が無いから安心)

したものだ。

年礼に正装し、忙しく駆け回るのは、上司のご機嫌伺いの武士と、お得意様を繋ぎ止めたい商人ばかりで、

大方は小正月までは絶対休暇のバケーション、のどかな初春を謳歌した。

万事がおめでたい正月ならではの、おもしろい民間慣習のひとつは、

忌みことばだろう。せっかく新品の春だから、すこしでも縁起の悪い言葉は、なるべくなら控えたいと、

江戸らしい洒落っ気が発揮された。たとえば・・・

「割れる(皿や小鉢)」→「増える」

「くたくたにくたびれる」→「たくさん儲ける」

「損をした(予定外の出費)」→「咲かす(咲く)」

「出て行く(去る)」→「参る」などなど・・・

また、何もかもに「初」のつく新年は、旧年の免罪符。だからこそ毎年待ち遠しい。

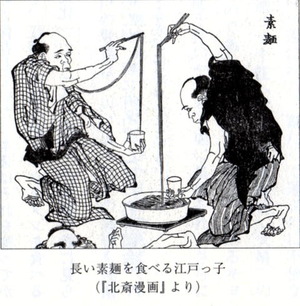

2010年11月24日

三度の飯より風呂が好き・・・?

今日は、北川温泉 星ホテルさんにオジャマしました。(万里さんありがとうございました)

星ホテルさんでは、またまた、新しい貸切風呂を造られたんだとか・・・(素晴らしいですね)

お風呂といえば、江戸っ子です・・・

日本人は、総体、入浴好きと言われていますが、なかでも江戸っ子の風呂好きときたら

ケタ違いでした。

最低でも、朝の仕事前、夕の仕事後の二回は入ります。

一日に四、五回入るなんてのも、ザラでした。

これは、江戸っ子が清潔好きというよりは、気候風土に原因があったそうです。

湿潤な気候だから肌はベタつきがち、そこへ関東名物の「砂ぼこり」が見舞うわけですから、

一風吹けば、たちまち人間キナコ餅の一丁あがりです。これでは誰だって沐浴せずにいられません。

過度の入浴により、江戸っ子の肌はいつでも脂ッ気がなくてパサパサしていたそうです。

これを「垢抜けした」とか言って粋がりました。

(風呂のネタは、まだまだたくさんありますので、またいつかお話しします・・・)

2010年11月23日

江戸っ子の生活費・・・

江戸では、親子3人が1ヶ月1両あればぎりぎり暮らせたといいます。

(江戸中期頃・・・)

棒手振りと呼ばれる零細商人でも1日400~500文の稼ぎ(利益)がありましたので、

月の半分も働くと、一ヶ月の生活費がまかなえる事になります。

1両を6,000文として計算

①家賃400文(九尺二間)

②米代2,160文(1日6合×30日・6合=72文)注意:稼ぎの良い家は、1日8合

③銭湯630文 (大人8文・子供5文、計21文×30日)

④調味料代・光熱費1,000文(季節によって差異、月平均)

(実際は、もっとかかったみたいですが、そこは貸し借りでカバー)

⑤おかず代900文 1日30文として(30文×30日)

(24文で鮪の切り身が、3人で食べきれない程買えた、蛤一升20文、納豆が丼に山盛りで8文)

⑥床屋288文 1回24文×12回(一人4回)

合計5,378文・・・残622文(普通であれば、蓄えますが、江戸っ子なので酒代になっていたでしょう)

まあ、これはぎりぎりの生活をしていた江戸っ子の場合で、

地方出身の職人さんとか、大店の手代さんなんかは、もっと良い生活をしていたと思います。

2010年11月06日

江戸庶民の住宅事情・・・

東京は、全国で最も「賃貸住宅利用者」の多い地区なのだそうです。つまり、最も持ち家の所有率の

低い地区でもあるわけですが、不況のあおりで、下がったとはいえ都心の地価を思えば、

当然のことです。善良な市民が庭付き一戸建てを所有しようとしたら、

都心から二時間ははなれなくてはなりません。すなわちそこは、都下近県となります。

一方、おおよその目安として、3LDKの分譲マンションなら勘定八号線の外輪に、

2LDKの賃貸なら山手線の三キロ以上外側に求めることができ、それより都心は、

ワンルーム賃貸の地域となるようです。

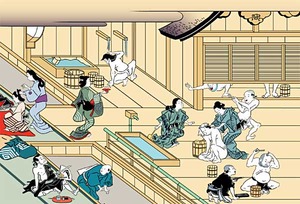

江戸の庶民(町人)の八割は、このワンルーム派でした。

江戸の場合、地価というより、所有権が、全て徳川将軍家にありましたので、

幕府の都合の良いように町割りされており、優先順位がありました。

大名屋敷→旗本、御家人の屋敷→社寺地→町屋

占有面積からいえば

江戸の60%が武家地、20%が社寺地、残りの

20%が町屋となり、華やかな繁栄で知られる

江戸「八百八町」は、実は非常に狭い範囲であった事がわかります。

しかも、その残りの20%も、大店・町名主・庄屋などの一部の実力者が独占していたので、

当然、庶民は、賃貸するしか無かったのです。

しかしながら、江戸のワンルーム、別名「九尺二間の裏長屋」は、江戸っ子たちの生活の原点です。

長屋の生活は外へ向かって開かれており、街全体が住人すべてにとってのひとつの

居住空間となっていました。長屋の壁は薄く、隣の物音ばかりか、

おかずの匂いまで筒抜けでした。

「椀と箸を持ってきやれと壁をぶち」という古川柳がありますが、

長屋暮らしの助け合いと人情を感じさせてくれますね~

狭いながらも、楽しい”長~屋~”(我が家)てな感じでしょうか・・・

一般的な裏長屋・家賃400文~500文

江戸っ子をはじめ殆どの江戸人が利用・・・職業例:棒手振り・細工職人

九尺二間(くしゃくにけん)

間口:九尺=約2.72m

奥行:二間=約3.62m

三坪(9.9㎡) 畳部分は4.5畳

よく言われる長屋の広さ。

その他の例

*表店(十坪・店舗付33㎡~)家賃2000文~・・・利用者例:小商人・居酒屋・小料理屋

・間取り4.5畳+4畳+台所+店舗9.9㎡付

・大通りに面している

・二世帯可?

*広い部屋(六坪19.8㎡~)家賃1000文~・・・利用者例:職人(大工・左官)・手習い教室など

・6畳+2畳+板の間+台所

・勝手口有り(二面採光)、広い土間付き

これより狭いものも、広いもの、2階付きもありました。

棟割り長屋は3方が壁。隣の音は聞こえプライバシーはありません。

また、あいつぐ火災のため庶民には持ち家志向はなかったとも言われています。

武家をはじめ、家主は、家主でいろいろと大変だったのでしょう・・・

低い地区でもあるわけですが、不況のあおりで、下がったとはいえ都心の地価を思えば、

当然のことです。善良な市民が庭付き一戸建てを所有しようとしたら、

都心から二時間ははなれなくてはなりません。すなわちそこは、都下近県となります。

一方、おおよその目安として、3LDKの分譲マンションなら勘定八号線の外輪に、

2LDKの賃貸なら山手線の三キロ以上外側に求めることができ、それより都心は、

ワンルーム賃貸の地域となるようです。

江戸の庶民(町人)の八割は、このワンルーム派でした。

江戸の場合、地価というより、所有権が、全て徳川将軍家にありましたので、

幕府の都合の良いように町割りされており、優先順位がありました。

大名屋敷→旗本、御家人の屋敷→社寺地→町屋

占有面積からいえば

江戸の60%が武家地、20%が社寺地、残りの

20%が町屋となり、華やかな繁栄で知られる

江戸「八百八町」は、実は非常に狭い範囲であった事がわかります。

しかも、その残りの20%も、大店・町名主・庄屋などの一部の実力者が独占していたので、

当然、庶民は、賃貸するしか無かったのです。

しかしながら、江戸のワンルーム、別名「九尺二間の裏長屋」は、江戸っ子たちの生活の原点です。

長屋の生活は外へ向かって開かれており、街全体が住人すべてにとってのひとつの

居住空間となっていました。長屋の壁は薄く、隣の物音ばかりか、

おかずの匂いまで筒抜けでした。

「椀と箸を持ってきやれと壁をぶち」という古川柳がありますが、

長屋暮らしの助け合いと人情を感じさせてくれますね~

狭いながらも、楽しい”長~屋~”(我が家)てな感じでしょうか・・・

一般的な裏長屋・家賃400文~500文

江戸っ子をはじめ殆どの江戸人が利用・・・職業例:棒手振り・細工職人

九尺二間(くしゃくにけん)

間口:九尺=約2.72m

奥行:二間=約3.62m

三坪(9.9㎡) 畳部分は4.5畳

よく言われる長屋の広さ。

その他の例

*表店(十坪・店舗付33㎡~)家賃2000文~・・・利用者例:小商人・居酒屋・小料理屋

・間取り4.5畳+4畳+台所+店舗9.9㎡付

・大通りに面している

・二世帯可?

*広い部屋(六坪19.8㎡~)家賃1000文~・・・利用者例:職人(大工・左官)・手習い教室など

・6畳+2畳+板の間+台所

・勝手口有り(二面採光)、広い土間付き

これより狭いものも、広いもの、2階付きもありました。

棟割り長屋は3方が壁。隣の音は聞こえプライバシーはありません。

また、あいつぐ火災のため庶民には持ち家志向はなかったとも言われています。

武家をはじめ、家主は、家主でいろいろと大変だったのでしょう・・・

2010年11月01日

江戸っ子とは・・・その弐

生涯アルバイター

とにかく、江戸っ子といえば怠け者の代名詞のように働きたがりません。

もっとも、諸物価が安かったので、月のうち半分も働けば、十分女房子供を養えます。

身ひとつあれば、いつでもバイトができました。女房が、「お前さん、お米が一粒もないよ」

と言えば、外へ出て「米つこうか、薪割ろか、風呂焚こうか」と言いながら歩けば、

どこかの家からお呼びがかかります。

また、坂の下へ立っていれば、日に何度か重い荷車が通りますから、その後押しを手伝う・・・

これもバイトです。女房が、「扇の地紙売りがカッコイイ」と言えばさっそく始めたりもします。

町で見かけた物売りの中でやってみたいものがあれば、その人に聞くと親方の所へ連れて行ってくれます。

そこで商売道具を一式借りて、その日から商いに出ることができます。

途中すれ違った物売りの荷物が軽そうだと言っては乗り換え、売り声の節回しが気に入ったと言っては

転職しました。中でも呆れたバイトは、素人の医者・・・当時のお医者さんは無免許でなれましたし、

剃髪していたので「髪を結うのが面倒になったから医者でもやるか」とか言って、

頭を丸めて開業するんですからヒドイものです。こういうヤブは、飽きると幇間(男芸者)になったり、

易者をやったり、果ては坊さんもやってまた、医者に戻るなんてことも平気だったそうですから

コワイですね。

・・・どうしょうもない・・・と思うかもしれませんが、私は、そうは思いません、

江戸っ子には、天性の明るさがありました。人情も・・・

6割働いて、残りの4割は、助け合い・・・

貸したり、返したり、もちつもたれつ・・・

また、自分の選択だからこそ、貧乏したって、卑屈になることは、少しもなかったのです。

2010年10月31日

江戸っ子とは・・・その壱

江戸の主役・・・愛すべき人達

時代劇や落語でお馴染みのベランメエ集団「江戸っ子」ですが、

その実態は、意外と知られていません。

百万都市江戸の半分は、武家と僧。残り五十万の町民のうち六割は地方出身者、

三割が地元民とのハーフ、一割が地元民ですが、江戸っ子の条件下町育ちは、半数、

さらに三代続きととなるとその半数の一万二千五百。

つまり正真正銘の「江戸っ子」は、江戸の人口のわずか1.25%ということになります。

江戸で名のある職人や商人のほとんどは地方出身者です。

惚れっぽく飽きっぽい江戸っ子は、「この道一筋」が苦手なようで、定職など持たずに

ブラブラとその日暮らしをしていました。都市の遊牧民フリーターの元祖、ここにあり!?

宵越しの銭はもたね~?

江戸っ子は、貯金をしない・・・というと気前良く聞こえますが、実は大ざっぱで

深く物事を考えないだけのこと。貯金は「いざという時の頼み」ですが、

江戸っ子の場合「そのときゃその時よ」てな具合で、今日のご飯にありつけりゃ

一応満足してしまうわけです。毎年江戸で一旗揚げようと、地方の人が流入して来ます。

武士は、武士で役職をめぐる功名争いに余念がありません。そういう出世欲のギラギラした

人々を間近で見ているせいか、江戸っ子は、妙に醒めていて、執着がない分、

名人気質も育たなかったようです。そのかわり遊びの達人で、悠々自適のその日暮らし・・・

貧しくたって、悩み無しのお気楽主義・・・・・

現代のこの不況の世でも、きっと呑気に暮らしちゃうんでしょうね~