2011年01月16日

薮入り・・・

昨日の小正月(1月15日)が終わると、薮入りです。

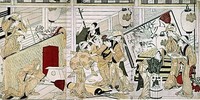

薮入りとは、商家の奉公人(丁稚)達の年に二度の定休日で、

(江戸時代、奉公人は定休日が無く月に一度くらい交代で休んでました。店の休みは、1日と15日)

1月16日と7月16日、田舎ヘ帰る(藪がある場所に入る)という事でこう呼ばれました。

奉公人達は主人からお仕着せの着物や小遣いをもらい、親元に帰ったり、

田舎が、遠くて帰れぬものは、芝居見物をして過ごしたり、

遊楽街へ繰り出すなど年二回だけの定休日を楽しみました。

関西では「六入り」というそうです。

まめ知識・小正月

ちなみに1月1日から7日を「大正月」「男の正月」と呼ぶのに対し、

1月15日は「小正月」「女の正月」と呼びます。

この小正月の朝には、小豆がゆを食べる習慣がありました。

古くは「土佐日記」や「枕草子」などにも、小豆がゆを食べたことが記されています。

小豆がゆを食べて、その年の豊作(五穀豊穣)を祈願したということです。

小豆は、米や大豆とともに、食生活に欠かすことのできない穀物です。

小豆のような赤い色の食べ物は、体の邪気を取り払うと考えられ、

めでたい日などに、赤飯として供されてきました。

また、左義長(どんど焼き)を始め、地方によっては、

なまはげやかまくらなどの行事が行われます。

薮入りとは、商家の奉公人(丁稚)達の年に二度の定休日で、

(江戸時代、奉公人は定休日が無く月に一度くらい交代で休んでました。店の休みは、1日と15日)

1月16日と7月16日、田舎ヘ帰る(藪がある場所に入る)という事でこう呼ばれました。

奉公人達は主人からお仕着せの着物や小遣いをもらい、親元に帰ったり、

田舎が、遠くて帰れぬものは、芝居見物をして過ごしたり、

遊楽街へ繰り出すなど年二回だけの定休日を楽しみました。

関西では「六入り」というそうです。

まめ知識・小正月

ちなみに1月1日から7日を「大正月」「男の正月」と呼ぶのに対し、

1月15日は「小正月」「女の正月」と呼びます。

この小正月の朝には、小豆がゆを食べる習慣がありました。

古くは「土佐日記」や「枕草子」などにも、小豆がゆを食べたことが記されています。

小豆がゆを食べて、その年の豊作(五穀豊穣)を祈願したということです。

小豆は、米や大豆とともに、食生活に欠かすことのできない穀物です。

小豆のような赤い色の食べ物は、体の邪気を取り払うと考えられ、

めでたい日などに、赤飯として供されてきました。

また、左義長(どんど焼き)を始め、地方によっては、

なまはげやかまくらなどの行事が行われます。

Posted by かず at 09:33│Comments(7)

│江戸の文化

この記事へのコメント

どんと焼きは静岡だけじゃーなかったのですね。

Posted by バド at 2011年01月16日 09:47

at 2011年01月16日 09:47

at 2011年01月16日 09:47

at 2011年01月16日 09:47バドさん

日にちや、呼び名は、違うみたいですが、

基本的に全国で行われていますね、

ただし、江戸など都心では、火事の恐れ有りとして

規制されていたかもしれません。

私も、昔は「めーこんだ、めーこんだ、福の神がめ~こんだ・・・」

と歌い、太鼓をたたきながら町内を歩いたものです。

日にちや、呼び名は、違うみたいですが、

基本的に全国で行われていますね、

ただし、江戸など都心では、火事の恐れ有りとして

規制されていたかもしれません。

私も、昔は「めーこんだ、めーこんだ、福の神がめ~こんだ・・・」

と歌い、太鼓をたたきながら町内を歩いたものです。

Posted by かず at 2011年01月16日 12:13

at 2011年01月16日 12:13

at 2011年01月16日 12:13

at 2011年01月16日 12:13私の実家(福岡ですけど)でも「どんど焼き」って言いますよ!

1月11日に行ってました。

しめ縄やお守りなどを供養してくれます(*^о^*)

1月11日に行ってました。

しめ縄やお守りなどを供養してくれます(*^о^*)

Posted by Fumy at 2011年01月16日 19:55

at 2011年01月16日 19:55

at 2011年01月16日 19:55

at 2011年01月16日 19:55Fumyさん

お~!福岡では、鏡開きの日ですか、

私が生まれた網代では、7日、

今、住んでる町では、15日近辺の日曜日です。

となり町なのですがね、漁村と農村の差でしょうか・・・

お~!福岡では、鏡開きの日ですか、

私が生まれた網代では、7日、

今、住んでる町では、15日近辺の日曜日です。

となり町なのですがね、漁村と農村の差でしょうか・・・

Posted by かず at 2011年01月16日 21:08

♪ どんど焼きは14日猿のお尻は真っ赤っか ♪

と歌った覚えが有ります。

この頃はどんと焼きをやる場所が無くなったり、付近から苦情があったりして、無くなりつつあるのが寂しいですね~。

と歌った覚えが有ります。

この頃はどんと焼きをやる場所が無くなったり、付近から苦情があったりして、無くなりつつあるのが寂しいですね~。

Posted by 吾亦紅(われもこう) at 2011年01月16日 22:52

at 2011年01月16日 22:52

at 2011年01月16日 22:52

at 2011年01月16日 22:52吾亦紅さん

どんど焼きするとこ少なくなりました。

今に、なくなってしまいそうですね…

ホント寂しい限りです。

どんど焼きするとこ少なくなりました。

今に、なくなってしまいそうですね…

ホント寂しい限りです。

Posted by かず at 2011年01月17日 07:39

あの情報商材が90%オフ!?

新しい形の共同購入サイト!

あなたもお小遣いを稼いじゃおう♪

http://infoenfini.blog135.fc2.com/

新しい形の共同購入サイト!

あなたもお小遣いを稼いじゃおう♪

http://infoenfini.blog135.fc2.com/

Posted by 情報商材共同購入 at 2011年01月28日 03:06